Aufgewachsen in der einzigen jüdischen Familie in Papenburg im Emsland, ist Oliver Polak nichts Komisches fremd. Jetzt ist er dreißig und blickt zum ersten Mal zurück: auf seine Jugend als Generation Eins nach der Stunde Null - irgendwo zwischen Thora und VIVA.

In seinem Buch »Ich darf das, ich bin Jude« geht es um die beiden Freistunden während des Religionsunterrichts, die er mit den »beiden anderen Losern« (ein Moslem, ein Zeuge Jehovas) verbringt, um die gestrenge jüdische Lehre seiner herrischen Mutter und die daraus folgende Psychotherapie, seine doppelte Beschneidung, seine Jahre in einem orthodoxen jüdischen Internat in England, seinen überstandenen Hodentumor und darum, dass Juden und Jamaikaner eigentlich dasselbe sind.

Oliver Polak erklärt, was er mit dem Papst und Alf gemeinsam hat, warum der Papenburger der Lachs unter den Emsländern ist, und ärgert sich, dass Hitler ausgerechnet nach Osnabrück keine Autobahn gebaut hat. Manchmal geht er dabei ein bisschen zu weit. Aber: Er darf das, er ist Jude!

Lesen Sie hier ein Kapitel aus Polaks Buch. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages Kiepenheuer & Witsch.

Schindlers Lifte

Ich weiß nicht, wann oder womit es angefangen hat – aber irgendwie ist es gerade total angesagt, sich einen Juden einzuladen. Wahrscheinlich füllen wir gerade die Lücke zwischen zwei Trends – irgendwo zwischen »Low-Carb-Diät« und »Whale-Watching«.

Mich hat diese Hysterie auch schon erwischt. Auch ich werde neuerdings ständig eingeladen – komischerweise immer zu Kindergeburtstagen. Warum, weiß ich auch nicht … wahrscheinlich denken meine Freunde: Der ist lustig, der ist dick, der ist Jude … da kann man nichts falsch machen. Und wenn die Kinder schon nicht über ihn lachen, dann sind wir wenigstens politisch korrekt.

Ich habe ja auch nichts dagegen, den Dummen David (die koschere Variante des »Dummen August«) zu spielen; mich nervt nur, daß ich für diese Termine – weil es ja private Einladungen sind – immer ein Geschenk brauche.

Das ist doppelt bescheuert: ich gebe kostenlos den Vorzeigejuden und darf dafür noch Eintritt zahlen! Aber ich bin ja nett … oder doof – je nachdem, wie man es sieht.

Neulich hat es mich wieder erwischt: ein fünfter Geburtstag, einer dieser Termine, die ich besonders hasse. Die Kinder sind schon alt genug, um einem ernsthaft weh zu tun und einen ernsthaft zu beleidigen – aber noch nicht alt genug, daß man sie dafür zur Verantwortung ziehen kann.

Ich stand also wieder mal vor dem Problem: Was schenkt man einem Kind? Eigentlich logisch: geistig noch nicht voll entwickelt, infantil, naiv – also … Spielzeug! Ich habe mich dann lange umgeschaut, aber … ich war noch nicht bereit, mich von irgendwas zu trennen.

Schließlich entschied ich mich für einen Kompromiß: ein Buch!

Also fuhr ich zum Literatur-Dealer meines Vertrauens, zu Hugendubel am Kudamm.

Dort angekommen bin ich direkt zum Aufzug gegangen, denn komischerweise stehen die Kinderbücher immer neben der schweren Literatur in den oberen Stockwerken. Statisch seeehr bedenklich.

Ich begebe mich also zu den Fahrstühlen und spule mein übliches Ritual ab: abwarten, bis ich eine Kabine für mich alleine habe. Das ist so ein Spleen von mir, der sich auf Umkleiden, Fahrstühle und Peep-Shows bezieht. Bei der dritten Kabine paßt das Timing: Genau als die Tür aufgeht, gibt es gerade eine Lücke im Besucherstrom, ich gleite wie Kugellager hinein und presse, noch in der Bewegung, gleichzeitig die Knöpfe für den obersten Stock und das Schließen der Tür.

Aber natürlich: Im letzten Moment preßt sich doch noch einer rein. Und während ich mir noch denke: Holla … mit dem möchtest du aber nicht im Fahrstuhl steckenbleiben – gibt es einen Ruck und ich bleibe mit ihm im Fahrstuhl stecken.

Da sind wir also: zwei Fahrstuhlbrüchige, gestrandet auf einer stählernen Insel zwischen dem dritten und vierten Stock im Hugendubelschen Ozean. Vom Schicksal zusammengeworfen, um auf unbestimmte Zeit von dem zu leben, was uns die kärgliche Umgebung an Gesprächsstoff bietet. Ich und mein fremder Freund. Ich glaube, ich werde ihn »Freitag« nennen. Oder, da heute Samstag ist, vielleicht doch besser »Schabbat«?

Aber bevor ich auf meine Art das Eis breche und dieses lustige Bild mit ihm teile, schaue ich mir den Typen mal genauer an. Das erste, was mir auffällt: Auf den Knöcheln der linken Hand ist eine Tätowierung. Da steht: HASS. Gut … muß ja nichts zu bedeuten haben. Ist ja immer eine Frage der Harmonie. Wie bei Ying und Yang … Liebe und Haß … Krieg und Frieden … Susi und Strolch. So was wie Feng Shui – nur als Tätowierung.

Also werfe ich einen Blick auf die andere Hand – und tatsächlich: Da steht … auch HASS.

Ich bin aber so, daß ich mich nicht von Äußerlichkeiten täuschen lasse. Und nur weil einer tätowiert ist und Springerstiefel mit weißen Senkeln trägt, muß er ja noch kein Nazi sein. Und die Glatze kann ja auch von einer Chemo kommen.

Ah! Außerdem sind wir bei Hugendubel. Und er hat ein Buch unter Arm. Gut! Er liest! Kann also doch kein Nazi sein.

Dermaßen erst mal beruhigt, murmele ich etwas von »na, hoffentlich dauert das hier nicht so lange« und drehe mich dabei ein bißchen ein, damit ich das Cover lesen kann, von dem seine oberschenkelbreiten Unterarme nur wenige Zentimeter frei lassen. Und ich sehe … das Buch ist von Günther Grass.

Scheiße … ich bin tot!

Das heißt … ich bin nicht tot – weil er ja nicht wissen kann, daß ich Jude bin. Sieht man mir ja zum Glück nicht an. Bei gutem Licht und gutem Willen gehe ich locker als Zeuge Jehovas oder Fabelwesen durch. Ich muß also jetzt nicht sterben – außer ich verquatsche mich. Und warum sollte ich das tun? Ich bin ja nicht blöd. Ich bin nur Jude.

In dem Moment klingelt mein Handy.

Und ich weiß, ohne hinzukucken, daß meine Mutter anruft, weil sie bei mir einen eigenen Klingelton hat.

»Hawa, nagila hawa«. Jetzt habe ich aber Glück im Unglück: 90 Prozent aller Deutschen wissen, daß »Hawa, nagila hawa« ein hebräisches Volkslied ist.

Mein genauso schlecht informierter wie politisch mies orientierter Fahrstuhl-Kamerad leider nicht. Er denkt, es ist die israelische Nationalhymne. Und ich sehe an seinem Blick: Ich bin tot!

Ich habe dann erst mal versucht, die Situation ein bißchen zu entkrampfen, habe auf das Herstellerschild vom Aufzug gezeigt und gesagt: »Haha … Schindlers Lifte!«

Fand er aber nicht so lustig.

Ich bin dann ans Telefon gegangen. »Oliver … warum gehst du nicht ran, wenn deine Mutter anruft?« »Weil ich gerade bei Hugendubel am Ku’damm ein Kinderbuch kaufen wollte und mit einem Nazi im Fahrstuhl steckengeblieben bin.«

»Oliver … genau deshalb müssen wir jetzt sprechen – später im Krankenhaus darfst du dein Handy nicht mehr benutzen!«

Ich habe das Gespräch dann kommentarlos beendet und statt dessen versucht, mit meinem Gegenüber eine Form der Kommunikation zu finden. Ich zeigte also auf das Buch und sagte: »Günter Grass, richtig geiler Typ! Waffen-SS … die ham nicht jeden genommen!«

Damit war der Anfang gemacht, und wir haben die nächsten zehn Minuten genutzt, um uns ein bißchen besser kennenzulernen. Ja, wir sind fast ein bißchen ins Plaudern gekommen: Ich habe ihm ein bißchen über mich und meine Familie erzählt … meine Mutter, meinen Vater, meine Schwester …

Und dann hat er mir ein bißchen was über mich und meine Familie erzählt.

Bis dahin war auch noch alles in Ordnung. Wir hatten eine Kommunikationsebene und vor allem ein gemeinsames Thema gefunden, das uns beide interessierte: Meine körperliche Unversehrtheit – und wie es sich für eine gutlaufende Diskussion gehört, hatten wir zu dem Thema zwei völlig verschiedene Ansätze: Ich wollte sie erhalten, er sie möglichst schnell und konsequent beenden.

Und dazu holte er ein letztes Mal tief Luft, trat einen großen Schritt auf mich zu und holte mit rechts zu einem gewaltigen Schwinger aus.

Wobei ihm leider seine beiden Bücher runterfielen.

Seine beiden? Ja, tatsächlich: Zum einen lag da auf dem Fahrstuhlboden »Beim Häuten der Zwiebel« von Günter Grass … und direkt daneben »Der kleine Eisbär besucht seine Freunde«. Und zwar das Malbuch mit den wiederverwendbaren Stickern.

Es war ein schönes Bild: der zwei Meter große knallharte Neonazi, den rechten Arm weit hinter den Körper gestreckt, dessen knallroter Schädel fast so schön leuchtete wie der Umschlag des putzigen Kinderbuches. Und der nur noch stammeln konnte: »Det … det is nich von mir!«

Und damit war ich zwei Probleme auf einmal los. Das mit der anstehenden Prügel … und ein schönes Geschenk für den Kindergeburtstag hatte ich auch.

Er darf das, er ist Jude!

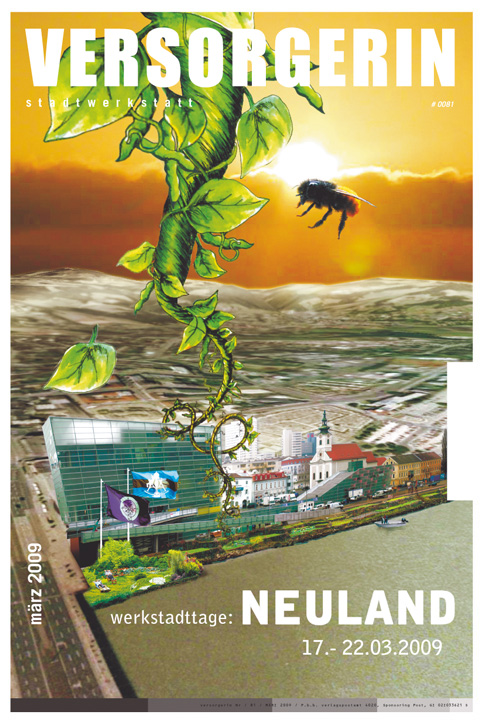

»Mein Name ist Oliver Polak, ich bin dreißig Jahre alt - und ich bin Jude. Sie müssen trotzdem nur lachen, wenn es Ihnen gefällt.« Der Stand-Up-Comedian und Buchautor Oliver Polak zeigt sein Programm am 18. März um 19.30 Uhr in der Stadtwerkstatt.