Die Prosa von Gustave Flaubert kreist ebenso obsessiv wie seine Korrespondenz um den Zusammenhang von Literatur und Somatik, von Schreiben, Lesen, Sprechen und Essen, Verdauen, Erbrechen. Wohl kein Autor vor Franz Kafka, in dessen Werk dieser Konnex so differenziert wie seither nie wieder ausgesponnen wurde, hat dem bürgerlichen Vorurteil, das die Sprache als Ausdrucksform des Geistes den sinnlichen Impulsen des Leibes gegenüberstellt, so radikal widersprochen. Dabei war Flaubert selber kein Bohemien oder Bürgerschreck, sondern verkörperte die leibgewordene Unfähigkeit des bürgerlichen Subjekts, so zu leben, wie es seinem Begriff entspräche. Flauberts Unwille, einem bürgerlichen Beruf nachzugehen, den er in Briefen und Aufzeichnungen auf den körperlichen Ekel vor einer solchen Existenz zurückgeführt hat, korrespondierte mit seiner Unfähigkeit, das Schreiben zum Beruf zu machen. Goethe, Erfinder und Symbolgestalt des »ganzen Menschen«, der verwalten und dichten, treu sein und fremdgehen, den Bourgeois und den Citoyen geben, arbeiten und spielen konnte, kannte den Widerspruch, der Flaubert zu zerreißen drohte, nicht oder hat ihn jedenfalls erfolgreich verdrängt. Kafka, der die Arbeit im Büro der Versicherungsgesell-schaft hermetisch von seiner zweiten, nächtlichen und intimen Existenz abtrennte, hat aus diesem Widerspruch ein Doppelleben gemacht. Zwischen beiden, dem Autor des Bürgertums und dem des 20. Jahr-hunderts, steht Flaubert als gleichsam existenziell arbeitsloser Bürger: Als passionierter Junggeselle begründete er, darin Kafka ähnlich, keine Generationenfolge, keine Familie und keine Schule. Als solitärer Erwachsener lebte er, weil das konventionelle erwachsene Leben ihm anrüchig war, wie ein altersloses Kind wechselnd bei Familienange-hörigen, Geliebten oder für sich allein. Als Schriftsteller aber, der im monadologischen, unwiederholbaren Werk die Physiognomie seiner Epoche Gestalt annehmen lassen wollte, war er dem Werkbegriff Goethes verpflichtet, den Kafka mit seinem Nicht-Werk endgültig zerstörte. Goethe war berühmt, Kafka hatte Angst vor dem Ruhm und wünschte, dass sein nachgelassenes Werk vernichtet werden möge; Flaubert begehrte den Ruhm und verachtete sich sein Leben lang dafür.

Die Erfahrung, zu spät in seiner Epoche zu sein und eine Existenzform zu verkörpern, die gerade dabei ist, realgeschichtlich kassiert zu werden, während doch nur diese im Schwinden begriffene Daseinsweise dem eigenen Leben hätte gemäß sein können, artikuliert sich bei Flaubert in Formen des Ekels, des Würgens und Erbrechens, die ihn immer wieder die stilistische Contenance und habituelle Disziplin, von denen jeder Satz seines Werks zeugt, verlieren ließen. 1872, bei den Vorarbeiten zu dem Fragment gebliebenen Roman Bouvard und Pécuchet, der Teil einer Enzyklopädie der menschlichen Dummheit sein sollte, schrieb er an den Freund Ernest Feydeau: »Ich verschlinge Druckseiten und mache mir Notizen für ein Buch, in dem ich meine Galle auf meine Zeitgenossen auszuspeien versuchen werde. Diese Kotzerei wird mich wohl mehrere Jahre in Anspruch nehmen.« Die literarische Arbeit figuriert als beschwerlicher und degoutanter Verdauungsakt, bei dem das Subjekt die sich ihm abstoßend und geschmacklos darbietende Wirklichkeit unwillig und ekelgeschüttelt inkorporiert, sie im Darmtrakt des Geistes umwandelt und verändert wieder aus sich hervorbringt: Ein Teil des vom Autor Verschlungenen wird ausgekotzt, ein anderer Teil zum Exkrement, und nur das, was im Prozess selbstquälerischen Fressens, Erbrechens und Exkrementierens als geronnene Ausdrucksform der Wirklichkeitserfahrung übrigbleibt, verdient Werk genannt zu werden. Dass der bürgerliche Autor im Angesicht seiner realen Liquidation zu seinem Schreiben ein ähnliches Verhältnis gewinnt wie zu seinem Stoffwechsel, hat neben Kafka seit Flaubert wohl nur Thomas Mann in seinen um die eigenen Innereien kreisenden Tagebüchern ähnlich drastisch auf den Punkt gebracht.

Im Flaubert-Kapitel seines Essays Kleine Geschichte des Körpergefühls, einem der wenigen philosophischen Texte, die sich mit den Vermittlungsformen von Sprache und Somatik in der Arbeitspraxis von Schriftstellern der Moderne befassen, hat Jean Starobinski 1968 dargestellt, wie eng die Metaphorik des Erbrechens Flauberts Selbstreflexionen mit seinem literarischen Werk verbindet. Aus Flauberts Briefen seit den 1850er Jahren führt Starobinski dazu Beispiele an: Der »Grundgestank« der Themen, mit denen er sich beim Schreiben beschäftigen müsse, errege bei Flaubert »Übelkeit«, die »Gewöhnlichkeit meines Themas« verursache ihm »Brechreiz«. In Madame Bovary, so Starobinski, komme das Wort »Brechreiz« nur einmal, aber an bezeichnender Stelle, bei der Beschreibung von Emmas Selbstvergiftung vor, wenn es heißt: »Und ein Brechreiz befiel sie so plötzlich, daß sie kaum Zeit hatte, ihr Taschentuch unter dem Kopfkissen hervorzuholen.« Mit ähnlichen Worten hat Flaubert im Oktober 1853 den immer wieder stockenden, körperlich und nervlich zerrüttenden Prozess der Arbeit an seinem Roman beschrieben: »Dieses Buch (…) martert mich dermaßen (…), daß es manchmal körperlich krank macht. Seit drei Wochen habe ich häufig so starke Schmerzen, daß ich in Ohnmacht fallen könnte. Dann wieder Beklemmungen oder auch Brechreiz bei Tische. Alles ekelt mich an.« Die Marter, die Flaubert beschreibt, lässt sich mit Begriffen der Arbeit nur unzureichend beschreiben; sie entsteht nicht bei der Herstellung eines Produkts, das danach der Öffentlichkeit übergeben wird, damit es sich im Kreis des Publikums produktiv entfalten kann, sondern ist Begleiterscheinung einer negativen, unproduktiven und dennoch aktiven Tätigkeit der Abwehr, des Ausscheidens und Abstoßens.

Eine zentrale Passage in Madame Bovary deutet Starobinski als implizite Reflexion dieser Selbsterfahrung. Nach Emmas Tod fließt ihr während der Aufbahrung wie als Restbestand des ausgegangenen Lebens eine ekelerregende Flüssigkeit aus den Lippen hervor: »Dann beugten sie sich über sie, um ihr den Kranz aufzusetzen. Sie mußten dazu den Kopf ein wenig hochheben, und da kam ein ganzer Schwall schwarzer Flüssigkeit wie Erbrochenes aus ihrem Mund.« Diese Szene bringt Starobinski mit einer Notiz Flauberts vom August 1853 in Zusammenhang, worin es heißt: »Schöne Flüssigkeit übrigens, diese dunkle Flüssigkeit! Und gefährlich! Wie man darin ertrinken kann! Wie sie einen anzieht!« Die Korrespondenz beider Textstellen kommentiert Starobinski mit den Worten: »Die Heldin, deren Liebesglut in den Bildern der schlechten Literatur ihren Vorwand fand, gleitet hinüber in Tod und endgültige Kälte mit dem Geschmack der Flüssigkeit im Munde, die ihre Existenz bestimmte. Spiegelbildliche Verdopplung der Vergiftung: dieses durch den falschen Zauber der Lektüre fehlgeleitete Leben endet so, als würde mit ihm der falsche Zauber des Schreibens offenbart.« Flauberts vielzitiertes Diktum »Ich bin Madame Bovary« lässt sich im Sinne dieser Analogie zuspitzen: Die Abziehbilder eines besseren Lebens, die Emma in Form von Liebesromanen konsumiert hat und die ihr mit der Lebenswirklichkeit nicht vermittelbare Wünsche eingegeben haben, figurieren am Ende des Romans in Gestalt des tintenfarbigen Giftes, das die Gestorbene von sich gibt, als der unverdauliche Rest, das mit den Sehnsüchten des Individuums nicht vereinbare falsche Leben, das das wirkliche im Tod dementiert. Diese Reste, der von der bürgerlichen Gesellschaft hervorgebrachte Abfall an Hoffnungen und Illusionen, sind es, die Flaubert weniger auf- als ausschreibt, zu Ende schreibt und dadurch von sich abzustoßen sucht.

Der sich über Jahre und Jahrzehnte hinziehende Entwurfs- und Produktionsprozess von Flauberts Büchern, von denen viele in Art sich überlagernder Kristallisationen gleichzeitig neben- und gegeneinander entstanden sind, reflektiert diese Ausgangssituation. Die Éducation sentimentale, 1869 erschienen, gehört entstehungsgeschichtlich in den vergleichsweise frühen Kontext von Madame Bovary, der in seiner Hermetik ins spätere Werk gehörende historische Roman Salambo erschien dagegen schon 1862. Die 1877, drei Jahre vor Flauberts Tod, erschienenen Drei Geschichten weisen weit zurück ins Frühwerk, und die posthum erschienenen Materialien zu Bouvard und Pécuchet bilden mit ihrem Versuch einer unsystematisch-enzyklopädischen Erforschung der Dummheit und ihrer sprachlichen Sedimente eine Synopsis von Flauberts gesamtem Werk.

Flauberts 200. Geburtstag wird am kommenden 12. Dezember begangen, der 150. von Marcel Proust wurde bereits am 10. Juli gefeiert. 50 Jahre jünger als Flaubert und anders als dieser ein Zeuge des 20. Jahrhunderts – Proust starb 1922, 42 Jahre nach Flaubert – scheint Proust lebens- und erfahrungsgeschichtlich anders als dieser gänzlich der Moderne anzugehören. Proust erlebte und kommentierte anders als Flaubert 1894 den Dreyfus-Prozess sowie Beginn und Ende des Ersten Weltkriegs. Er beobachtete als Zeitgenosse die destruktiven Tendenzen der immensen Beschleunigung des großstädtischen Alltagslebens seit dem frühen 20. Jahrhundert, die im Krieg vollends entfesselt wurden. Der melancholische Zug seines Werks ist Ausdruck des Bewusstseins, Zeuge der irreversiblen Selbstzerstörung der bürgerlichen Kultur des späten 19. Jahrhunderts zu sein. Nicht zuletzt deshalb hat sich Walter Benjamins fast obsessiv mit Proust beschäftigt. Gleichzeitig aber war Proust von den Werk- und Formproblemen, die Flauberts Arbeit prägten, in einer Weise freigestellt, die ihn auf merkwürdige Weise weniger modern erscheinen lässt als Flaubert. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, in einem Lebens- und Werkzeit immer stärker miteinander verbindenden Schaffensprozess seit etwa 1890 bis 1913 entstanden, absorbierte zwar in atemberaubender Dichte und Genauigkeit literarische Formen der Moderne, die sich bei Flaubert erst vorsichtig ankündigten, um dann, in der Epoche Prousts, bei James Joyce, Virginia Woolf, Robert Musil, William Faulkner und anderen, ausdifferenziert zu werden: Stream of Consciousness, Auflösung der Narration durch essayistische Exkurse und pointillistische Diffusion der Handlung in Einzelmomente. Doch zugleich gelang Proust mit der Recherche eine moderne Wiedereinholung des bürgerlichen Ideals vom organisch ganz und gar aus seiner selbstgesetzten Form sich entwickelnden und doch ganz und gar mit demjenigen, der es hervorbringt, verwachsenen Kunstwerk.

Die untilgbare Kluft zwischen Leben und Werk, zwischen Wirklichkeitsekel und Werkwirklichkeit, die Flauberts Schreiben bestimmte, tritt in der Recherche zurück zugunsten inkommensurabler, in ihrer Vergänglichkeit eingefangener Momente, die zwar der Vergangenheit angehören, in der Erinnerung aber schockhaft Erfahrungen von Totalität evozieren. Dies drückt sich aus in einer anderen Bestimmung des Verhältnisses zwischen Schrift und Somatik. Wo bei Flaubert die Wirklichkeit des bürgerlichen Alltags nur mehr wahrgenommen werden kann im Modus der Idiosynkrasie und das gesamte Werk einem Impuls der Abstoßung und Ausscheidung von Empirie folgt (Flauberts konsequentester Schüler in dieser Hinsicht war Stéphane Mallarmé), bilden das Leitmotiv der Recherche nicht Impulse der Abstoßung, sondern der im Medium spontaner Wiedererinnerung aufscheinenden Identifikation: der Geschmack der Madelaine, Gerüche von Blumen oder Tieren, Stimmen von Kindern, das atmosphärische Gespinst eines Winterabends. Man kann das so deuten, dass Proust auf Grundlage der ins Äußerte gesteigerten Erfahrungsfähigkeit der ästhetischen Moderne Flauberts Wirklichkeitsekel überwunden hat. Man kann es aber auch als Abmilderung von Flauberts schroffem Bewusstsein um die Unvereinbarkeit von Wirklichkeit und bürgerlicher Subjektivität verstehen. Die vibrierende Kälte, die jeden einzelnen Satz von Madame Bovary wie ein Epitaph auf das von ihm Beschriebene erscheinen lässt, wird durch die flirrende Erfahrungsvielfalt, mit der Proust über Flaubert hinausging, jedenfalls nicht dementiert.

Der Grundgestank der Wirklichkeit

Magnus Klaue erinnert zum Gustave-Flaubert- und Marcel-Proust-Jubiläum an uneingelöste Ansprüche der Moderne, für die beide auf verschiedene Weise stehen.

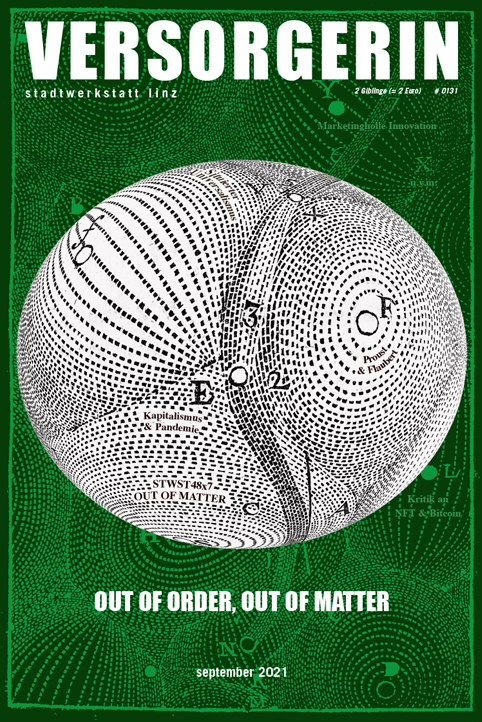

Flaubert seziert an Madame Bovary die Sehnsüchte der Bürgerlichen Gesellschaft, Karikatur von Achille Lemot in »La Parodie«, 1869. (Bild: Gemeinfrei (CC BY-NC-ND 3.0))