Herr Groll hatte den Dozent zu einem Naturschauspiel in die Wachau bei Rossatz gebeten. Der Pegelstand der Donau war auf einen historischen Tiefstwert gesunken, der Fluß war nur mehr ein schmales Band zwischen endlosen Schotterzungen. Die Frachtschiffahrt war zum Erliegen gekommen und die Kreuzfahrtschiffe sammelten sich an den Liegeplätzen beim Kuenringerbad. Die gefährliche Flußenge bei Rossatz getrauten sich die Kapitäne bei diesem Wasserstand nicht in Angriff zu nehmen.

Der Dozent nützte die Abwesenheit der Schiffe, um Herrn Groll in eine Diskussion über die neuesten Aktionen der Regierung im Bereich der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik zu verwickeln. Die Erhöhung der Arbeitszeit auf 60 Wochenstunden und das auch durch mehrere Wochen hindurch, bezeichnete der Dozent als Leuchtturmprojekt der Regierung, die mit diesem Schritt mehrere Fliegen mit einer Klappe schlage.

»Der durchgeboxte Zwölfstundentag auf Anordnung des Dienstgebers ohne Befassung von Betriebsräten und Gewerkschaft sollte den Organisationen der Lohnabhängigen zeigen, daß in den industrial relations nun ein anderer Wind weht« eröffnete der Dozent die Debatte. »Die Praxis des Aushandelns der Arbeitsbeziehungen jenseits parlamentarischer Strukturen wie es für nahezu zwölftausend Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen bisher die Regel war, erlebt die größte Krise seit 1957, als die sogenannte Sozialpartnerschaft als informelle Nebenregierung ins Leben gerufen wurde. Eine Reihe von Indikatoren deutet darauf hin, daß es sich um eine finale Krise handelt. Die Zustimmung einer extrem kooperativen und oft auch unterwürfigen Gewerkschaft ist für die Unternehmerseite nicht mehr von Bedeutung. Die Spitzengewerkschafter haben ihre Schuldigkeit getan, sie können sich ins gut gepolsterte Schmollwinkerl zurückziehen.«

Herr Groll hörte aufmerksam zu, während er flache Kieselsteine aufsammelte.

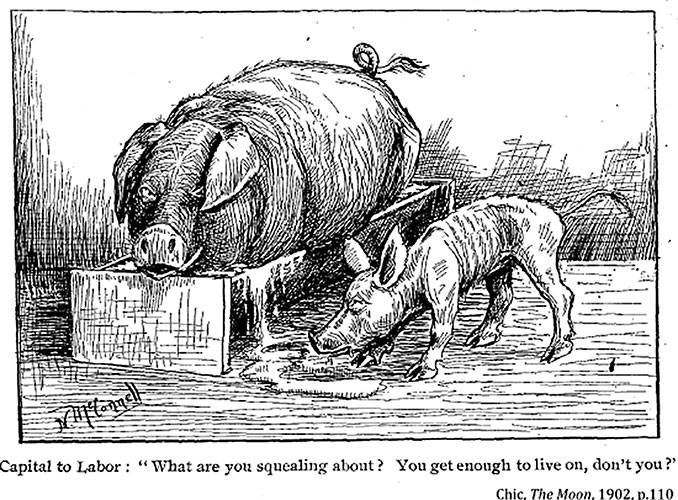

»Das auf Gewerkschaftskongressen vielbeschworene Gleichgewicht der beiden Seiten Arbeit und Kapital war ja immer ein Selbstbetrug, der den Arbeitern und Angestellten zur Legitimierung der Kooperation von Funktionärsspitzen verkauft wurde«, fuhr der Dozent fort.

Herr Groll warf einen handtellergroßen Kieselstein Richtung Donau. Der Schottersaum war aber so breit, daß der Stein nicht ins Wasser plumpste, sondern auf anderen Steinen aufschlug. »Der nächste sitzt«, spornte der Dozent seinen Freund an. »Zurück zum Ende der ‚Sozialpartnerschaft‘: Mit der Zwölfstundenregelung wird der Arbeitstag um ein Drittel ausgeweitet. Da kämpft die Arbeiterschaft jahrzehntelang um eine Verkürzung der Arbeitszeit, nun wird ihr eine drastische Erhöhung, die alle Arbeitsverkürzungen der letzten hundert Jahre zurücknimmt, einfach auf den Tisch geknallt. Friß oder stirb, Kollegin und Kollege. Ein sinnfälligeres Zeichen für den Niedergang der Arbeiterbewegung ist nicht denkbar.«

»Die Postbus-Gewerkschaft findet das ganz in Ordnung«, meinte Groll.

»Ich sagte ja, Niedergang der Arbeiterbewegung«, erwiderte der Dozent und ergänzte: »Man komme mir nicht mit dem Argument, daß für einige Berufsgruppen derartige Arbeitszeiten seit langem in Kraft sind, denn diese Regelungen sind in Entlohnungs- und Freizeitregimes eingebettet, die mit Betriebsräten und Personalvertretern ausgehandelt wurden. Die aktuelle Ausweitung des Arbeitstages hat fatale Konsequenzen, vor allem für Frauen.«

Herr Groll unternahm einen zweiten Wurf und scheiterte wiederum. Immerhin lag er ein paar Meter näher an der Donau als beim ersten.

»Das Zwölfstunden-Gesetz drängt Frauen aus dem Vollarbeitstag!« rief der Dozent. »Kaum eine Frau ist in der Lage sechzig Stunden pro Woche zu arbeiten und das auch noch durch einen längeren Zeitraum hindurch. Sie haben Kinder zu betreuen, nicht wenige kümmern sich neben ihrer Arbeit auch um pflegebedürftige Angehörige. Sie können nicht nur zu kurzen Schlaf- und Essenspausen ein häusliches Gastspiel geben. Die Dramatik dieses Zangenangriffs der Regierung gegen arbeitende Frauen wird in seinem vollem Umfang erst ersichtlich, wenn man demgegenüber in Rechnung stellt, daß zur selben Zeit Einrichtungen der öffentlichen Kinderbetreuung reduziert werden und Frauen von

etlichen Gemeinden, die sonst wortreich über finanzielle Knappheit klagen, ein ‚Müttergeld‘ fürs Daheimbleiben erhalten. Hören Sie mir überhaupt zu?«

Herr Groll bückte sich nach einem schwarzen Kieselstein mit blau schimmernden Einschlüssen. Nun schleuderte auch der Dozent einen Stein, kam aber nicht einmal so weit wie sein Freund bei seinem ersten Versuch.

»Wir sehen also neben der rein ökonomischen eine zweite, perfide Stoßrichtung des Gesetzes, nämlich die Wiederherstellung längst überholter Geschlechtsbeziehungen.«

»Ein modernes ständestaatliches Modell«, sagte nun Herr Groll. »Mehr retro geht nicht.« Nach einem weiteren Fehlversuch wandte er sich dem Dozenten zu. »Ich kann nicht verstehen, daß die Frauen den Ausschluß aus dem Arbeitsleben und die damit verbundene Entmündigung widerstandslos hinnehmen. Es muß ihnen doch klar sein, daß sie damit ihren Männern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Sollten sie dennoch eine Trennung oder Scheidung wagen, können sie sich mangels ausreichender Versicherungszeit und daraus resultierender Minipensionen auf bittere Jahre der Altersarmut einstellen. Nach all den hart erkämpften Erfolgen der Frauenbewegung und Feministinnen aller Couleur werden die Frauen durch dieses Gesetz auf den Status einer Reservearmee zurückgeworfen, eine permanent verfügbare Arbeitsmasse ohne Rechte.«

»Mit Ihrer Bemerkung mögen Sie recht haben«, räumte der Dozent ein. »Als Kriminalsoziologe weiß ich aber, daß es in den Geschlechterbeziehungen ein Ausmaß an Unterdrückung und Aussichtslosigkeit geben kann, das vernünftige Widerstandshandlungen nicht zuläßt.«

Herr Groll beendete den Wurfcontest, in dem er seinen letzten Stein auf den Schaukasten eines Nobelrestaurants warf – und traf. In weitem Bogen fielen die Glassplitter zu Boden. Der Dozent erschrak, Herr Groll rieb sich die Hände. »Na also«, sagte er zufrieden. »Geht doch.«

Der Dozent schüttelte den Kopf, fuhr aber fort. »Ich möchte Ihnen anhand einer bisher kaum beachteten Entwicklung zeigen, daß die Politik des sozialen Ausschlusses von Niedrigeinkommensbezieherinnen auch in der Gesundheitspolitik wirksam ist. Auch hier haben wir es mit einem von langer Hand geplanten Zangenangriff zu tun. Auf der einen Seite verbietet die Sozialministerin als oberste Aufseherin der Krankenkassen, daß diese längst notwendige Investitionen vornehmen, auf der anderen versuchen die Kassen aber der zusammenbrechenden Gesundheitsversorgung durch die Unterstützung von Kassenärzten vor allem auf dem Land Einhalt zu gebieten, indem sie eine Erhöhung der lächerlich niedrigen Behandlungssätze der Kassenärzte anstreben. Für ein paar Euro fährt ein Handwerker nicht zu einem Kunden, von Ärzten erwartet man das in der Nacht und bei Schnee und Eis.«

»Wenn Investitionen verboten sind, gibt es keine Erhöhung der Kostensätze«, nahm Groll den Gedanken auf.

»Mit Ausnahme der Wiener Kasse und teilweise der Steiermark, die die Erhöhungen noch vor dem Verbot durch die Sozialministerin durchführten«, sagte der Dozent. Weil viele Absolventen und Absolventinnen der Medizin-Unis ins Ausland oder in den Wahlarztbereich abwandern, dünnt das Kassenärztenetz immer mehr aus. Daß es in einzelnen Ländern bald mehr Wahlärzte als Kassenärzte gibt, ist sowohl Ausdruck eines wankenden Gesundheitssystems als auch einer sich immer mehr durchsetzenden Zwei-Klassen-Medizin. Und nun treten Versicherungen wie die Uniqua (sie kommt aus dem Raiffeisen-Konzern) auf den Plan und richten für Wahlärzte, die mit den Versicherungen Verträge abschließen, eine Patientenvermittlung ein. In der Theorie sollen alle ihren Vorteil daraus ziehen, die Versicherungen, weil sie die Krankenkassen aushebeln und eine Parallelstruktur als Gesundheitsdienstleister etablieren, die Ärzte, weil sie mehr Patienten bekommen und die Patienten, weil es angeblich keine Wartezeiten und mehr Zeit für ärztliche Gespräch gibt. Dies gilt aber nur für Patienten mit Zusatzversicherung. Wer sich die nicht leisten kann, bleibt ausgeschlossen. Da mehr als zwei Millionen Menschen eine private Zusatzversicherung abgeschlossen haben, wittern die Versicherungen da ein großes Geschäft. Die Parallelstruktur zum staatlichen Kassensystem wurde bereits von 250 Ärzten unterschrieben. Für sie ist das aber eine zweischneidige Sache: Zum einen bekommen sie von der Versicherung ein vorsortiertes, liquides Patientengut zugewiesen, zum anderen begeben sie sich in eine existenzielle Abhängigkeit. Sollten die Verträge, für die es strenge Auflagen gibt, von der Versicherung gekündigt werden, stehen sie vor dem Nichts; Investitionen in Ordinationen und teure medizinische Geräte können nicht mehr finanziert werden. Noch einen Haken hat die Sache: Aufwendige und zeitraubende Therapien und Untersuchungen sind in diesem Modell nicht vorgesehen, da dürfen dann die alte Kassenversorgung und die Spitalerhalter mit ihren Ambulanzen einspringen.«

»Ich verstehe«, meinte Groll. »Die klassische Gesundheitsversorgung wird ausgedünnt, komplexe und teure Fälle bleiben den Kassen aber erhalten. Aber die betuchten Patienten wandern in die Parallelstruktur, in einen Markt, dessen Spielregeln von Versicherungskonzernen geschrieben werden.«

»Man kann diese Entwicklung auch an Personen festmachen«, setzte der Dozent fort. »Der neue Präsident der Wirtschaftskammer, der Kanzler-Intimus Harald Mahrer, ist mit Elisabeth Samonigg verheiratet, die in Spittal an der Drau ein großes Privatspital mit fünfhundert Angestellten führt. Daß ihr Gatte auch Obmann der Sozialversicherungs-anstalt der Gewerblichen Wirtschaft ist, rundet das Bild ab.«

Herr Groll reagierte nicht. Er vermeinte, in der Nachmittagshitze einen stromaufwärts kriechenden Schubverband wahrzunehmen. Aber als er den Dozenten auf dieses Zeichen der Hoffnung verweisen wollte, sah er, daß es sich um eine Fata Morgana handelte. Weit und breit war kein Schiff zu sehen.

Niederwasser in der Wachau, Oberwasser für die Regierung

Privatisierung, Parallelstrukturen, Zwei-Klassen-Gesellschaft: Eine Groll-Geschichte von Erwin Riess.