Die Kritik der Kulturindustrie, in Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung erstmals begrifflich durchgeführt und von Adorno in mehreren Aufsätzen weiter entfaltet, scheint heute nur noch peinlich. Nicht nur den Gegnern. Auch wer sich ansonsten als Anhänger der Kritischen Theorie zu erkennen gibt, beeilt sich in der Regel, deutlich zu machen, wie wenig er oder sie davon hält. Was dort über Mode, Hollywood oder populäre Musik zu lesen stünde, sei bloß Ausdruck unüberwundenen bildungsbürgerlichen Dünkels; eine biographisch bedingte Marotte also, die man am besten gar nicht weiter ernst nehme. Unübertroffen brachte das jüngst der Erziehungswissenschafter Micha Brumlik auf den Punkt. Als sich gegen die Entscheidung der Stadt Frankfurt, ihren Adorno-Preis dieses Jahr ausgerechnet an die antizionistische Eiferin Judith Butler zu verleihen, hier und da leise Kritik erhob, erklärte er in der taz, dass Philosophen doch dafür bekannt seien, in ihrer Weltfremdheit politische Dummheiten zu begehen – wie nicht zuletzt der Namensgeber des Preises mit seinen Invektiven gegen Jazz bewiesen habe. Ob nun Parteinahmen für Hamas und Hisbollah oder gegen den durchlaufenden Viervierteltakt: Solche Petitessen ignoriere man am besten, wo es um die hohe Schule des Denkens geht.

Und ›peinlich‹ ist, was die Kritik der Kulturindustrie betrifft, in der Tat das richtige Wort. Sie beschäftigt sich mit scheinbar Belanglosem, und tut doch dabei am meisten weh. Wenn von Entfremdung und Verdinglichung, dem »universalen Verblendungszusammenhang« und dem »falschen Ganzen« die Rede ist, dann geht es um ›die Gesellschaft‹, und die Schilderung des Unheils, das von ihr ausgeht, lässt sich womöglich gar mit wohligem Schauer genießen. Was aber einer hört, sieht, liest und mitpfeift, das ist ganz allein seine Sache. Nimmt sich Kritik dessen an, wird sie fast zwangsläufig persönlich: Die Gesellschaft findet man vor, für die Plattensammlung aber hat man sich entschieden.

Zwar betont Kritische Theorie unermüdlich, dass es, wie überall, so auch hier um gesellschaftliche Prozesse geht, welche die Ohnmacht des Einzelnen nur noch einmal zementieren; dass auf dem Markt der Kulturwaren so wenig wie auf jedem anderen ausgerechnet Bedürfnisbefriedigung der Zweck der Veranstaltung ist; dass also der »Massenbetrug«, als den Horkheimer und Adorno die Kulturindustrie benennen, auch und gerade in der unschuldsheischenden Pose besteht, mit welchem noch der grauenerregendste Schund gerechtfertigt wird: man beuge sich doch bloß den Wünschen von König Kunde. Nur ändern diese Ausführungen am Affront gar nichts. Wer seine Lieblingsmusik als minderwertigen Massenartikel seziert findet, will wohl kaum zum Trost hören, er könne – der Verblödungsmaschinerie hilflos ausgeliefert – doch gar nichts für seinen schlechten Geschmack. Niemand wird gerne damit konfrontiert, wie sehr die eigene Existenz, bis hinein in noch die scheinbar harmlosesten Tätigkeiten, gesellschaftlich präformiert ist. Seine Autonomie ist dem bürgerlichen Subjekt lieb und teuer. Indem Kulturindustrie dieses Wunschbild, wenigstens im Bereich der individuellen Reproduktion, zu unterfüttern vermag, dichtet sie sich zugleich effektiv gegen Kritik ab: Weil sie die Kunden ja nicht bloß mit CDs, DVDs und Kleidung, sondern vor allem mit Identität ausstaffiert, erscheint jeder Angriff auf sie als Verletzung der Intimsphäre.

Wie gehässig jene werden können, die sich ertappt fühlen, hat Dirk Braunstein in seinem wunderbaren Beitrag zur Aufsatzsammlung Alles falsch – auf verlorenem Posten gegen die Kulturindustrie nachgezeichnet. In einem Pandämonium des Schreckens, das von den ›Lübecker Nachrichten‹ bis zum ›Schwäbischen Tageblatt‹ reicht, dokumentiert und kommentiert er die Würdigung von Adornos 100. Geburtstag durch das deutsche Feuilleton: Rache der Kulturindustrie an dem, der sie auf den Begriff brachte. Sie erledigt den Fall auf die ihr eigene Art, durch human touch. Die Theorie, so der allgemeine Tenor, sei natürlich längst ausgelutscht und überholt; aber als Person sei dieser ›Teddy‹ doch immer noch recht interessant. Wie passt es, nur zum Beispiel, zusammen, sich Gesellschaftskritiker zu nennen, aber im Flugzeug erste Klasse zu reisen? Und gar schon morgens (!) Omelette mit Riesling zu verzehren? Und wie nur konnte es angehen, dass dieser unattraktive Eierkopf mit seinen abartigen sexuellen Vorlieben trotzdem immer die schärfsten Weiber abschleppte?

Solche, die der Kritischen Theorie sich näher wähnen, gehen mit ihrem Unbehagen natürlich subtiler um. Zahlreiche Studenten müssen in den 60ern, den Berichten zufolge, Adorno mit Musikaufnahmen bestürmt haben, um von ihm die Bestätigung zu erfahren, dass diese oder jene Band doch nun wirklich von seinem Verdikt über den Schlager auszunehmen wäre; und bis heute mühen sich ehemalige Schüler, etwa Dieter Prokop, Gerhard Schweppenhäuser oder der 2011 verstorbene Heinz Steinert, ihren Lehrer in diesem Punkt zu widerlegen. Selbstverständlich vergeblich: Es fehlt, in diesen wie vielen anderen Fällen, meist schon das begriffliche Instrumentarium, Adornos Analysen immanent, das heißt musikwissenschaftlich zu kritisieren, und so bleibt alles im Vagen und Geschmäcklerischen. – Die bizarre, aber gar nicht so seltene Vorstellung, ein Stück der Beatles, der Sex Pistols oder der Residents, von John Coltrane, Laurie Anderson oder (warum auch nicht) Egotronic könne an ästhetischem Gehalt einem Quartett von Beethoven oder Schönberg gleichkommen, gar überlegen sein, ist in sich schon ein Symptom kulturindustriell induzierter Erfahrungsarmut. Unterm Diktat der »großen Trommel« (Adorno) verspüren die Menschen nicht einmal das Evidenteste mehr: Um wie unendlich viel stimmiger, ausdrucksstärker, reicher, kurz: unerhörter Musik sein könnte als die, die sie tagtäglich vernehmen.(1)

Natürlich ahnen sie trotzdem, worum sie betrogen werden; nicht nur in der Musik. Die Kassiererin, die sich nach ihrer Schicht vor die Glotze fallen lässt, oder der Hartz-IV-Empfänger, der den Tag mit Ballerspielen verdaddelt, um nicht durchzudrehen, wissen ziemlich genau, dass sie sich keinem Genuss hingeben, sondern das einzige tun, wozu sie sich noch in der Lage sehen. Wer die Welt nicht als Reich der Möglichkeiten erfährt, sondern als stumpfen Horror, der einen tagtäglich zu zermalmen droht, wird sie sich nicht sinnlich aneignen, sondern vom Leib halten wollen. – Nicht viel anders dürfte es bei den Bildungsbürgern und ihren Kindern aussehen, wenn sie sich mit Parties, Raves und Happenings, Kultserien und -romanen, Molekularkochbüchern und Jack Wolfskin Outdoortrecking-Zubehör die Zeit vertreiben. Nur dass sie als Intellektuelle viel geübter sind im Rationalisieren und Sinnstiften, in der Produktion also von Ideologie. Das klare Bewusstsein, vom Glücksversprechen ästhetischer Erfahrung ausgeschlossen zu sein, vermag vielleicht den Wunsch nach Verhältnissen zu entfachen, in welchen Kunst, das Menschenwürdige, wirklich auch für die Menschheit ist und nicht bloß für die happy few (2); wer aber, weil er sich diesen schon zugehörig wähnt, seinen distingierten Stumpfsinn zum Inbegriff von Sinnlichkeit und Kreativität verklären muss, besiegelt exakt das, wofür Kulturindustrie steht: eine Welt, aus der nichts mehr hinausführt.

So sind es fast immer Mitglieder der Elite, welche die Kritik der Kulturindustrie als elitär verwerfen. Adorno und Horkheimer, so das älteste, dümmste, aber bis

heute beliebteste Vorurteil, missgönnten den ›kleinen Leuten‹ ihre harmlosen Vergnügungen. Darauf können sich, bemerkenswert genug, frisch-fröhliche Liberale allemal mit verbiesterten Marxisten-Leninisten einigen.(3) Es muss einem schon ein Herzensanliegen sein, daran zu glauben: Als würde die Kritische Theorie ernstlich luxe, calme et volupté geißeln und nicht die Tatsache, dass Kulturindustrie genau das systematisch hintertreibt. »Fun ist ein Stahlbad«, lautet die berühmte Formel aus der Dialektik der Aufklärung; das klingt nicht gerade nach Erholung. Kulturindustrie verschweißt vielmehr, am sichtbarsten vielleicht in der Sportifizierung des Alltagslebens, die Arbeits- mit der Freizeit. Ihre Funktion, ob durch Do-ityourself und Fit-for-Fun oder durch Film, Funk und Fernsehen, liegt eben darin, die Reproduktion der Ware Arbeitskraft fachmännisch in die Hand zu nehmen und dabei deren Besitzer bei Laune zu halten; und jeder weiß von Fanmeilen und Großraumdiscos, wie anstrengend, ja schweißtreibend so eine gute Laune sein kann.

Die Verlängerung der Warenlogik in die arbeitsfreie Zeit verschmilzt den individuellen Genuss mit dauerhafter Versagung. Denn Waren sind einander gleichgültig; als Trägerin von Tauschwert steht die eine für die andere ein. Dass im Konsum der Kulturware, wie es bei Adorno einmal etwas metaphorisch heißt, der Tausch- an die Stelle des Gebrauchswerts tritt, zielt genau darauf ab. Nichts wird um seiner selbst willen genossen, sondern um dessenwillen, auf das es verweist: die Opernkarte aufs Renommee des Käufers wie das Indiemagazin auf die Kennerschaft des Eingeweihten, die CD aufs Konzert und das T-Shirt zur Tour wie das Buch auf den Film und die Sammelbildchen bei McDonalds – und somit in letzter Instanz alles auf die Ewigkeit der Verwertung. »Da aber«, so Horkheimer und Adorno, »ihr Produkt unablässig den Genuß, den es als Ware verheißt, auf die bloße Verheißung reduziert, so fällt es selber schließlich mit der Reklame zusammen, deren es um seiner Ungenießbarkeit willen bedarf.« Reklame ist daher das, was, nach Aussage einiger Vorschulkinder, sie jetzt schon am liebsten im Fernsehen gucken: Da zeigt Gesellschaft, was sie kann.

Kein Zufall, dass Fans ihre Lieblingsspieler, -sänger oder -gitarristen so gerne ›Gott‹ nennen. Wie, gemäß der Feuerbach‘schen Religionskritik, die Menschen in Gott ihr eigenes, ihnen entfremdetes Wesen anbeten, so vergötzen sie auch in Kulturindustrie ihre ureigenen Potenzen – nur eben als die des Kapitals. Der fetischisierte Konsum aber findet in Rausch und Ekstase, der kreatürlichen Lust, gerade nicht, wie die konservative Kulturkritik es will, sein Ziel, sondern vielmehr seine Grenze. Vollkommene Hingabe kann Kulturindustrie nicht dulden: Wer sich vom Bildschirm gar nicht mehr losreißen könnte, wäre als nützliches Mitglied der Gesellschaft wohl kaum mehr zu verwenden. Das (erstaunlich brauchbare) Adorno-Handbuch arbeitet daher im entsprechenden Eintrag präzise heraus, wie emphatisch die Kritische Theorie die unmittelbar sinnliche Lust vor der kulturindustriellen Versagung zu retten sucht: »Amusement, ganz entfesselt«, so heißt es in der Dialektik der Aufklärung, »wäre nicht bloß der Gegensatz zur Kunst, sondern auch das Extrem, das sie berührt.« Und an anderer Stelle schreibt Adorno über »Schönberg und den amerikanischen Film«, sie bildeten »die auseinandergerissenen Hälften der ganzen Freiheit« – »die doch aus ihnen sich nicht zusammenaddieren lässt«.

»Nie und nimmer das mittlere«, heißt es beinahe beschwörend an gleicher Stelle. Über das Klischee der kritisch-theoretischen Kulturspießer vergisst man allzu leicht, an welchem Gegenstand für Adorno die Kritik der Kulturindustrie ihren Ausgangspunkt nahm: nicht an Varieté und leichter Muse, sondern an der US-amerikanischen Variante des Bildungsfunks. Die aus dem Nachlass veröffentlichten Arbeiten, die im Zuge des ›Princeton Radio Reseach Project‹, Adornos erster empirischer Forschungsarbeit, entstanden sind, enthalten zwar auch Analysen über den Schlager und die ihm eigene infantile musikalische Sprache. Das Gros des Materials aber beschäftigt sich mit dem, was in den 1930ern und 40ern auch den Großteil des Sendeplatzes einnahm: mit der Präsentation so genannter ›klassischer‹ Musik. Unerbittlich weist Adorno nach, wie durch gleichzeitige Überhöhung und Verniedlichung die Werke um ihren Gehalt gebracht werden: wie dem Hörer suggeriert wird, er stünde, dank Übertragungstechnik und weisem Moderator, unmittelbar auf Du und Du mit der Weltkultur; könne sie als die seine reklamieren, ohne dass es ihm mehr abverlangte als die Kosten fürs Radio.

»Bleibe, wie Du bist«, ist der Wahlspruch der Kulturindustrie; ihr Mittel dazu die totale Mediokrisierung. Alles, heißt es bei Horkheimer und Adorno, schlage sie mit Ähnlichkeit. Noch das Ernsteste, die authentischen Werke der Kunst, kann sie nur als Renommier- und Unterhaltungsware gelten lassen; das Sinnverlassene aber, die kreatürliche Lust, lädt sie zwanghaft mit Sinn auf. Die Wahrheit wie der Rausch haben ihre Rechtfertigung an nichts als sich selbst; in der Kulturindustrie hingegen muss alles zu etwas nütze sein, und eben dadurch versperrt sie jeden Weg hinaus, ob nach oben oder unten.

Um als großer Integrator zu wirken, als gütige Instanz, die Subjekte an die Hand zu nehmen und durchs Leben zu führen, braucht Kulturindustrie freilich längst nicht mehr die Aura der Hochkultur anzuzapfen. Im Amerika der 30er fühlten die Farmer und Hausfrauen sich von ihrer Rückständigkeit befreit, weil ihnen auch fernab der Großstadt und ihrer Konzerthallen die Musik von Mozart und Beethoven, wie es so treffend heißt, nahegebracht wurde. Heute geht es um Zugang zur Welt überhaupt. Wer nicht mitreden kann, wenn es um die neuesten Nachrichten und Trends, die neuesten Filme, Serien, Bands oder Fußballergebnisse geht, gilt als Sonderling, und nicht zu Unrecht. Sich der allgegenwärtigen medialen Apparatur konsequent zu entziehen, drückt kein höheres Bewusstsein aus, sondern Desinteresse an allem, was die Mitmenschen umtreibt: die bornierte Asozialität des bürgerlichen Subjekts.

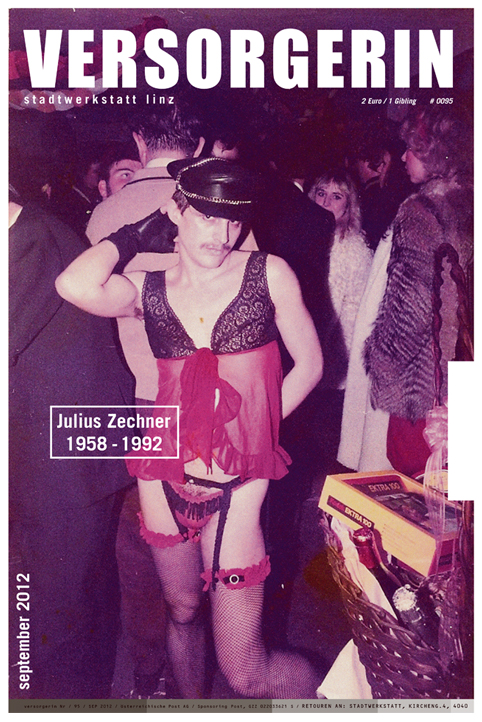

Drastisch ist der Wandel in den kulturindustriellen Legitimationsstrategien in Deutschland zu beobachten. Noch für die ersten Nachkriegsjahrzehnte, in denen die Deutschen, als hätte Auschwitz dem nichts anhaben können, verbissen ihr Dichter- und Denkertum zelebrierten, konnte Adorno konstatieren, Jazz und Musicals hätten im stickigen Klima der auferstandenen Kultur für »heilsame Zäsuren« gesorgt. Mit der Studentenbewegung und ihren Nachwehen aber war bekanntlich für frischen Wind gesorgt, und Schiller und Händel hatten ausgespielt. Als Ausweis der Zivilität der Deutschen gilt längst nicht mehr ihr Bildungsschatz, sondern ihre Feierlaune. Jede neue Blödelwelle, von Mike Krüger bis Wigald Boning, ließ im Feuilleton den Ruf ertönen, nun müsse das Ausland endlich anerkennen, wie locker die Landsleute geworden seien. Den krönenden Höhepunkt der Inszenierung stellte die Fußballweltmeisterschaft der Männer 2006 dar: Wie auf Knopfdruck stürzte das Land sich in ein spontanes schwarz-rot-goldenes Dauerdelirium, und 80 Millionen Deutsche folgten der Pflicht, sich als weltoffene Gastgeber zu präsentieren. Und weil sie damit dem Ausland unter Beweis gestellt hatten, wie anders als die Alten sie geworden seien, durften sie dann auch, als lauter kleine Walsers, sich gegen imaginäre Mahner und Warner zur Wehr setzen und sich »endlich wieder« zum Vaterland und seiner Fahne bekennen.

Ein Volk steht auf, eine Party bricht los: Wie wenig bei den WM-Festspielen der Fußball im Mittelpunkt stand und wie sehr stattdessen die nationale Masseninszenierung (die, Triumph der kulturindustriellen Selbstreferentialität, ihren Höhepunkt fand, wenn die Hunderttausenden auf den Fanfesten die Aufnahmen von sich selbst im Fernsehen sahen), belegen auch zwei empirisch unterfütterte Forschungsarbeiten, Dagmar Schediwys Ganz entspannt in Schwarz-Rot-Gold?, das zahlreiche Interviews mit Fans auswertet, und der Sammelband (K)ein Sommermärchen, der Feldforschung vor allem zur Europameisterschaft 2008 präsentiert (4). Zu Herzen geht das Vaterland nicht mehr auf den Haupt- und Staatsaktionen, sondern allein im kulturindustriellen Setting: Am Nationalfeiertag freut man sich vor allem, zu Hause bleiben zu können, beim Sport- oder Schlagerwettbewerb aber fiebert man mit den Landsleuten mit. Dass nicht der Kaiser, sondern die Kulturindustrie die Massen fest im Griff hat, ist freilich nur für Ewiggestrige ein Grund zur Besorgnis und für niemanden ein Grund zum Aufatmen. Fröhlichkeit aus patriotischer Verpflichtung stählt mehr als jeder Grundwehrdienst. Wer sich, bar jeden Schamgefühls, bereitwillig mit Fingerfarben im Gesicht zum Affen macht, nur weil es gerade angesagt ist, ist wirklich zu jeder nationalen Schandtat bereit. In der kulturindustriellen Infantilisierung kommt der deutsche Mythos der Kulturnation zu sich selbst: Man beherrscht zwar nur noch den Grundwortschatz, den aber, ob »Le-na!« oder »Fi-na-le«, mit Leib und Seele, und auf Leib und Seele, nicht Vernunft und Verfassung, kommt es der Kulturnation schließlich an. Dass die Lichtgestalt nicht mehr Schiller, sondern Beckenbauer heißt, ist dabei zweitrangig.

Besprochene Bücher:

Theodor W. Adorno, Current of Music. Elements of a Radio Theory. Hrsg. von Robert Hullot-Kentor. Frankfurt: Suhrkamp 2006, 691 S., 48,90 Euro

Dirk Braunstein u.a, Alles falsch. Auf verlorenem Posten gegen die Kulturindustrie. Berlin: Verbrecher Verl. 2012, 319 S., 15 Euro

Richard Klein u.a. (Hg.), Adorno-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler 2011, 568 S., 64,95 Euro

Jeffrey T. Nealon, Caren Irr (Hg.), Rethinking the Frankfurt School. Alternative Legacies of Cultural Critique. New York: SUNY Pr. 2002, 227 S., $ 31,95

Dagmar Schediwy, Ganz entspannt in Schwarz-Rot-Gold? Der neue deutsche Fußballpatriotismus aus sozialpsychologischer Perspektive. Berlin: Lit-Verl. 2012, 366 S., 34,90 Euro

Thorsten Heinemann, Christine Resch (Hg.), (K)ein Sommermärchen: kulturindustrielle Fußball-Spektakel. Münster: Westfälisches Dampfboot 2010, 235 S., 24,90 Euro