Die Anbieter von Ewigkeitsoptionen wie Auferstehung, Wiedergeburt oder Weiterfeiern in Walhalla leiden schon seit einiger Zeit an einem gewissen Glaubwürdigkeitsverlust. Hoch im Kurs stehen hingegen technische Lösungsansätze, sich dem leidigen Ableben zu entziehen.

Zum einen sind Cyborgs, also Mensch-Maschinen, längst keine ferne Science-fiction-Vision mehr: Die moderne Medizintechnik hat schon jetzt allerhand an Hightech zu bieten, um die Funktionen des unzuverlässigen menschlichen Körpers zu ersetzen – von Beinprothesen, die das biologische Vorbild teilweise sogar übertreffen, bis hin zu Gehirn-Computer-Schnittstellen, mit denen Gelähmte durch pure Gedankenkraft beispielsweise einen Roboterarm bewegen (und sogar spüren) oder einen Rollstuhl steuern können.

Nicht ersetzen lässt sich bisher hingegen das Gehirn, das für die Nutzung derartiger Technik nötig ist. Das menschliche Bewusstsein in einen Computer zu transferieren und ihm so zumindest theoretisch[1] zur Unsterblichkeit zu verhelfen, ist noch immer reine Zukunftsmusik. An theoretischen Debatten darüber mangelt es allerdings nicht, und der russische Milliardär Dmitry Itskov ist fest überzeugt, dass es innerhalb der nächsten 30 Jahre möglich sein wird, als Software weiterzuleben; er hat deshalb das Forschungsprojekt »2045 Initiative« ins Leben gerufen, das sich mit der Entwicklung entsprechender Technologien befasst.

Die Cyborgs von nebenan

Von den meisten IT-Experten werden Itskovs Visionen eher belächelt, bleiben wir also zunächst bei der realistischeren Option, dem Austausch der Hardware-Komponenten. Es existiert keine Definition, ab wie viel Körperersatztechnik man von einem Cyborg sprechen kann; der erste seiner Art wäre strenggenommen ein Unbekannter, der vor etwa 2.300 Jahren im heutigen Westchina beigesetzt wurde. Forscher entdeckten bei Ausgrabungen im Jahr 2006 seine Gebeine – samt dem ältesten bisher bekannten Holzbein der Menschheitsgeschichte, das von seinen Entdeckern als »nicht elegant, aber dafür effektiv« beschrieben wird.

Auch Hör- oder Sehhilfen können als Stufen auf dem Weg zum künstlichen Körper betrachtet werden; und von der Brille ist es schon nicht mehr weit bis zum Visor von Geordi la Forge aus »Star Trek: The Next Generation«: Das Gerät leitet optische Informationen direkt ins Gehirn des blind geborenen Chefingenieurs der »Enterprise«, der dadurch nicht nur den üblicherweise sichtbaren Bereich des Lichts, sondern das komplette elektromagnetische Spektrum wahrnehmen kann.[2]

Das auditive Äquivalent eines Visors existiert bereits in der Realität: Cochlea-Implantate übersetzen akustische in elektrische Signale, die sie direkt an den Hörnerv weitergeben. Die Geräte übernehmen damit die Arbeit der Haarzellen, die normalerweise für die Weiterleitung des Schalls im Innenohr zuständig sind. Ein intakter Hörnerv wird also immer noch benötigt, damit das Ganze funktioniert – zumindest, bis die Technik irgendwann so weit ist, dass die Reize unmittelbar in die für die Verarbeitung des Inputs zuständigen Hirnbereiche gesendet werden.

Cochlea-Implantate sind also nicht für alle Gehörlosen eine Option; und nicht alle, für die die elektronische Hörhilfe in Frage käme, wollen das auch. So etwa Julia Probst, die unter ihrem Blog- und Twitternamen »(m)ein Augenschmaus« dadurch bekannt wurde, dass sie als Lippenleserin bei internationalen Fußballereignissen die Äußerungen des deutschen Bundestrainers Joachim Löw für ein größeres Publikum übersetzte. Probst lehnt die Nutzung eines Implantats ab – und erntete zu Recht massive Kritik, als sie in diesem Zusammenhang die Formulierung »technologischer Genozid« benutzte. Die Gründe für ihre Ablehnung sind allerdings durchaus nachvollziehbar: Viele Gehörlose, die wie sie selbst mit Lippenlesen und/oder Gebärdensprache bestens klarkommen, sehen einen Anpassungsdruck, die Implantate zu nutzen – insbesondere auch auf die Eltern gehörloser Kinder. »Gehörlosigkeit ist nun wirklich nichts Lebensgefährliches, was man sofort ‚beheben‘ muss«, erklärte Probst in einem Interview mit der »Rheinischen Post«. »Wo ist das Problem? Das Baby hört halt nicht, aber sonst kann es doch alles :-)« Letztlich geht es in der Diskussion also um das Recht auf Anderssein.

Dass ein Cochlea-Implantat durchaus eine gute Sache sein kann, bestreitet auch Probst nicht, gerade für Menschen, die ihr Gehör erst später im Leben verloren haben. Zu diesen gehört Enno Park, der als Mit-Vorsitzender des Vereins Cyborgs e.V. definitiv nichts gegen sein Implantat einzuwenden hat. Gerne würde er es den Beispielen aus der Science-fiction nachtun und das Gerät so modifizieren, dass es über den menschlichen Hörbereich hinausreicht, erklärte er in der NDR-Sendung »DAS« - er lasse das allerdings bleiben, weil solche Basteleien Ärger mit der Krankenkasse geben könnten.

Wer seinen Körper nicht aus medizinischen Gründen, sondern schlicht aus Experimentierfreude technisch aufrüstet, hat solche Probleme nicht. So lassen sich Bodyhacker beispielsweise Magnete implantieren, von denen sie sich einen zusätzlichen Sinn für elektrische Felder erhoffen, oder auch RFID-Chips, mit denen sich Türen öffnen oder Handys entsperren lassen. Der Künstler Neil Harbisson hat sich gar eine Antenne am Kopf einpflanzen lassen, die Farben erkennt und ihrem Träger in Töne übersetzt; ähnlich wie beim Star-Trek-Visor ist damit auch die Wahrnehmung von UV- und Infrarotstrahlung möglich. Und dank eines Internetanschlusses kann sich Harbisson Sinneseindrücke sogar online übertragen lassen.

Ob als Ersatz oder Erweiterung von Körperfunktionen, die Verschmelzung von Mensch und Technologie ist noch lange nicht an ihrem Endpunkt angelangt. Eine Vorstellung, wo der liegen könnte, liefert wiederum die Science-fiction mit der Kurzgeschichte bzw. dem darauf aufbauenden Roman »Das Schiff, das sang« von 1959/69. Darin entwirft die Autorin Anne McCaffrey eine Welt, in der mit schweren Körperbehinderungen geborene Kinder von Anfang an in Maschinenkör-pern aufwachsen. Die Protagonistin Helva macht schließlich Karriere als »Brainship« - ihr »Körper« ist ein Raumschiff, in dem das Gehirn quasi die Rolle eines Zentral-computers übernimmt.[3]

»Oma ist jetztin der Cloud«

Ohne ein biologisches Hirn geht es also auch in dieser Zukunftswelt nicht. Es mangelt aber nicht an Fiktionen, die das menschliche Bewusstsein in den Computer verpflanzen. Im SF-Klassiker »Tron« kehrt der Held am Ende in seinen eigenen Körper zurück, nachdem sein digitalisiertes Ich allerhand Abenteuer im Inneren eines Rechners überstanden hat. Und die leider vorzeitig abgesetzte TV-Serie »Max Headroom« aus der Cyberpunk-Ära verweist bereits auf das Identitätsproblem, das sich aus einer Geistesverpflanzung ergibt: Der namensgebende Held ist die virtuelle Version des Reporters Ed Carter, der nach einem schweren Unfall[4] ins Koma gefallen ist; er recherchiert fortan im »Cyberspace« (heute würde man wohl Internet sagen) und deckt allerhand finstere Machenschaften auf. Carter überlebt, während sein Alter Ego sein digitales Eigenleben fortführt, so dass sich die Frage stellt, wer denn nun die »echte« Persönlichkeit ist.

Das Problem verschwindet auch ohne Verdopplung nicht: Man stelle sich z.B. eine Person vor, die ihr Bewusstsein als Computerprogramm abspeichert und zur Vermeidung des Doppelgänger-Paradoxons testamentarisch verfügt, dass das Programm erst nach ihrem Tod gestartet wird. Um die Erfahrung des Sterbens kommt das (biologische) Ich so schon einmal nicht herum, und ob das digitale Backup – juristisch und philosophisch – mit dem verstorbenen Menschen identisch oder aber so etwas wie ein mentaler Zwilling ist, bleibt weiter unbeantwortet.

Bislang ist diese Frage eine rein theoretische, denn wie man die Gedanken- und Gefühlswelt eines Menschen auf einen künstlichen Datenträger bannen will, weiß man nicht einmal bei der eingangs erwähnten »2045 Initiative«. An der Frage, was Bewusstsein eigentlich ist, arbeiten sich Philosophen schon seit geraumer Zeit ab, ohne entscheidend weitergekommen zu sein – aber gut, das hat die Philosophie nun einmal so an sich. Wer Greifbareres von Naturwissenschaft oder IT erwartet, wird jedoch ebenfalls enttäuscht.

Eines der ehrgeizigsten Vorhaben, um herauszufinden, wie das Hirn eigentlich tickt, ist das »Human Brain Project«: Mit Hilfe eines Supercomputers sollen Schritt für Schritt die Funktionen einzelner Nervenzellen bis hin zu deren unzähligen Interaktionen untereinander simuliert werden. Kritiker aus den Neurowissenschaften halten das Ganze allerdings für ein überambitioniertes Milliardengrab, so lange nicht einmal das Verhalten von scheinbar simplen Strukturen wie dem gerade einmal 302 Zellen umfassenden Neuronengeflecht des Fadenwurms verstanden sei.

Vielleicht muss man das menschliche Hirn aber auch gar nicht vollständig durchschauen, um sich an Geistestransplantationen zu versuchen. Das tägliche Leben beweist, dass das Bewusstsein sich nicht unbedingt selbst begreifen muss, um zu existieren. Hirnforscher ähneln damit ein wenig ITlern, die mit lernfähiger Software arbeiten und am Ende selbst nicht mehr nachvollziehen können, was das Programm da nun genau angestellt hat. Allzu klug ist die »Künstliche Intelligenz« (KI) allerdings bisher nicht, und es ist davon auszugehen, dass es ebenso komplexer Strukturen wie denen des biologischen Vorbilds bedarf, damit sich ein elektronisches Bewusstsein entwickeln kann. Und daraus ergibt sich auch: Um eine menschliche Persönlichkeit im Rechner hochzuladen, muss dieser erst einmal so KI-fähig sein, dass er all die verworrenen Vorgänge in den rund 100 Milliarden Neuronen der Denkmurmel nachbilden kann, und bis dahin dürfte es noch ein Weilchen dauern.

Wer heute auf Erden wandelt, kann also wohl höchstens darauf hoffen, mithilfe von Hightech-Ersatzteilen ein paar Jahre oder auch Jahrzehnte herauszuschlagen, während die Aussicht auf elektronische Unsterblichkeit kommenden Generationen vorbehalten bleibt. Die Autorin würde sich fürs Erste aber auch mit einer App begnügen, in die sich Migräneanfälle auslagern lassen.

Where Is My Mind

[1] Immer vorausgesetzt, niemand zieht den Stecker und es werden regelmäßig Sicherheitskopien angefertigt, schließlich hält kein Datenträger ewig.

[2] Als echter Nerd fragt man sich allerdings, warum das Ding nur einen ähnlich beschränkten Blickwinkel bietet wie der menschliche Sehsinn und nicht um den gesamten Kopf seines Trägers herumreicht. So eine 360°-Rundumsicht wäre doch auch sehr praktisch.

[3] Über die düsteren Seiten dieser Zivilisation wird recht unbekümmert hinweggegangen: Euthanasie an weniger aussichtsreichen Neugeborenen scheint in der hier entworfenen Gesellschaft so selbstverständlich zu sein, dass es nur am Rande erwähnt wird. Und dass die Menschmaschinen die Kosten für ihre Spezialausbildung erst einmal jahrelang abarbeiten müssen, macht diese Zukunftsvision auch nicht erstrebenswerter.

[4] Das Letzte, was er vorher sah, war das Schild »Max Headroom« - auf Deutsch: »maximale Durchfahrtshöhe«; mit dieser Erinnerung erwacht seine Kopie zum »Leben« und erhält so ihren Namen.

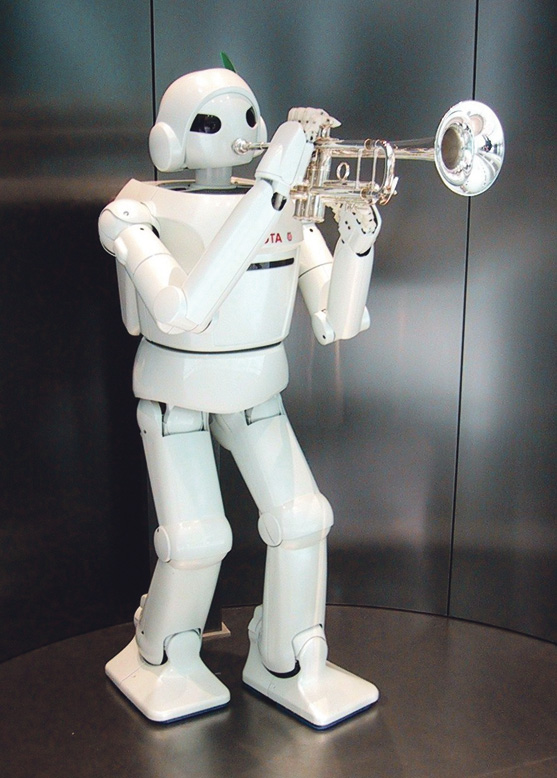

Posaune des Jüngsten Gerichts, Version 2.0 (Bild: Chris 73)