In den frühen 2000ern kam man als musikmachende Frau in noiselastigen Gitarrenbands an Kim Gordon kaum vorbei. Auch wenn (oder vielleicht gerade weil) der musikalische Genius von Sonic Youth in diesem dritten Jahrzehnt ihres Bestehens sowas wie ein subkultur-intern firm kanonisierter Allgemeinplatz war. War man weiblich, spielte Bass, und war zu allem Überfluss dazu noch gerade blond, forderte man einen entsprechenden Verweis geradezu heraus. Nicht, dass das besonders unangenehm gewesen wäre. Ungeachtet der Tatsache, dass Sonic-Youth-Vergleiche in Reviews und Konzertankündigungen lokaler Noiserockbands unterschiedlichster Prägung zunehmend zu Leervokabeln wurden, die immer dann einzusetzen waren, wenn eine Kapelle irgendwie zerfahren, spröde oder bisweilen auch einfach nur prätentiös daherkam, rieb doch immer auch ein bisschen Glanz der New Yorkers auf eine selbst mit ab. Die 2000er verlangten nach Ernsthaftigkeit und Authentizität. Sonic Youth, und ganz besonders die coole, erwachsene Kim Gordon, waren ernsthaft und authentisch für drei. Mindestens.

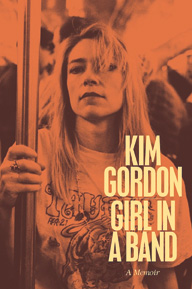

Im März dieses Jahres ist mit Girl In A Band (Faber & Faber, deutsch: Kiepenheuer & Witsch) Kim Gordons Autobiografie erschienen. Gordon ist inzwischen 61, verdient immer noch Geld mit der Produktion und Performance von schwieriger Musik und bildender und konzeptioneller Kunst, und wirkt auf den knapp 300 Seiten größtenteils so beherrscht und together, wie man es von ihr erwartet. Und das, obwohl die Publikation vielerorts als schonungloses Abrechnungs- und Skandalbuch angekündigt wurde. Immerhin geht Gordon darin auch zentral auf ihre im Jahr 2011 beendete Ehe mit ihrem langjährigen künstlerischen und persönlichen Weggefährten Thurston Moore ein, die für viele Romantiker unter den Alternativmusikbegeisterten dieser Welt eine Art einmalige, unantastbare, unauflösliche Institution dargestellt hatte. In den Schatten gestellt wurden diesbezügliche Skandalerwartungen nur durch eine Handvoll vorab geleakte, relativ zusammenhanglos getätigte und (meiner Ansicht nach) durchaus unverdient harsch ausgefallene Seitenhiebe Gordons auf Lana del Rey, die für solche Aufregung auf twitter sorgten, dass sie für die finale Printversion entfernt werden mussten.

Dennoch: Aller Sensationslüsternheit zum Trotz bietet Girl In A Band über weite Strecken ein eher unaufgeregtes Lesevergnügen. Überraschenderweise geht es nicht einmal vordergründig um Musik. In Anbetracht dessen, wie groß und kommerziell erfolgreich Sonic Youth lange Zeit waren, und eingedenkt der Tatsache, dass solche Geschichten für Indie-Rockers nicht gerade oft Wirklichkeit werden, scheint der Raum, den die Autorin ihrem Schaffen als Musikerin zugesteht, unproportional unterdimensioniert. Gordon präsentiert sich vor allem als Künstlerin, die auf vielen Hochzeiten tanzt: Malerei, Performance, Tanz, Galeriearbeit, Textproduktion, Modedesign, Videofilm, Kritik. In die Musik, die sie macht, investiert sie zwar durchaus auch emotional und affektiv (anders würde es innerhalb der von ihr bespielten Genres zu diesem historischen Zeitpunkt wohl auch gar nicht funktionieren), aber es ist und bleibt ihr Job: die Tätigkeit, die sie ausübt, um das Geld für die Miete (bzw ihre Immobilien in New York und Massachusetts) und den Collegefonds ihrer Tochter zu verdienen. Hier wird vor allem eines klar: die Frau ist Profi.

Dies ist vielleicht auch der Grund, warum Gordon als Role Model eines Ich-Kann-Alles-Fuck-The-Rest-(Post-)Feminismus im Frauenzeitschriften-Mainstream angekommen zu sein scheint. Sowohl Elle als auch Vogue kündigten die Autobiografie empathisch und enthusiastisch, teilweise mit seitenlangen Vordrucken, an. Anstelle des unzerstörbaren Punkerinnenvorbilds mit Subkultur-Creds, das viele Independent-Musiker_innen bis heute in ihr sehen, hat Gordon hier einen Auftritt als Ikone für einigermaßen gut ausgebildete, einigermaßen wohlhabende, nicht unbedingt an weiterreichenden Umstürzen des sozialen und ökonomischen Systems interessierte Mittelklasse-Frauen, die nach langen, aufreibenden Jahren voll anstrengender Liebesbeziehungen, fordernder beruflicher Selbstverwirklichung und engagierter Kinderaufzucht immer noch hotte, aber smarte hardbodies mit Plänen, Visionen und Aufträgen sind.

In gesellschaftspolitisch informierteren feministischen Reviews sorgt eine solche Umkehrung der Vorzeichen erwartungsgemäß für Irritationen. In der Spex zum Beispiel herrschte Enttäuschung darüber, wie sehr Gordon ihr Schaffen als Reaktion auf sie prägende Männer beschreiben würde (beziehungsweise als etwas, deren erklärtes Ziel es wäre, es der männlichen Kunstwelt mal so richtig zu beweisen), und dabei zu wenig in solidarische Schulterschlüsse mit Geschlechtsgenossinnen investiert. Im n + 1 magazine liefert Agata Pyzik eine solide Analyse der elitären Konzeptionen von Klasse und gutem Geschmack, die sich durch Gordons Darstellung der nordamerikanischen Punk/Rock/Noise-Szene der 1980er und 90er zieht. Wie Pyzik zeigt, ist Gordons offensichtliche Gegenspielerin in diesem konkreten Kontext bezeichnenderweise die vulgäre, exzessive Courtney Love, die über weite Teile ihrer Karriere alles andere als gesammelt auftritt. Pyzik sieht Love als Vertreterin eines anderen, betont unbürgerlichen Feminismus, der weniger auf Perfektion, noble Zurückhaltung und positiver, bejahender Anpassung an das, was von älter werdenden Frauen eines gewissen Status eben so erwartet wird, hin orientiert ist als auf eine wütende, exhibitionistische, schlampige, gierige, egoistische, laute, oft unpassende und im wahrsten Sinne des Wortes peinliche, also schmerzhafte, Artikulation eines Verlangens nach den Privilegien, von denen man in bürgerlichen, leistungsorientierten, patriarchal und heteronormativ geprägten Zusammenhängen ausgeschlossen bleibt. Wie Pyzik beobachtet, zieht Gordon hier des öfteren Parallelen zu Psychosen und mentalen Krankheiten. Pyzik erinnert uns daran, dass solche Parallelen in der Geschichte feministischen Aufbegehrens oft ein Mittel des Establishment waren, legitime Forderungen von marginalisierten politischen Subjekten abzutun, ohne groß auf sie eingehen zu müssen.

Ohne Pyziks hellsichtige Kritik hier zu schmälern, bin ich trotzdem entschieden dagegen, Kim Gordon als ein - durchaus feministisches! - Vorbild für Musikerinnen zu demontieren. Ich bin der Meinung, dass wir nicht weniger solche Vorbilder brauchen, sondern im Gegenteil viel, viel mehr- und, und das ist besonders wichtig - ganz unterschiedliche. Gordon demonstriert schließlich nur eine von vielen Möglichkeiten, auf alltagssexistische Zuschreibungen an Musikerinnen zu reagieren. Trotz der offensichtlich privilegierten, weil gesellschaftlich angesehenen Art, die Gordon für sich gewählt hat - erfolgreich, vernünftig, und beherrscht - darf man nicht vergessen, gegen welch hartnäckige Ärgerlichkeiten auch eine vermeintlich nach den bürgerlichen Regeln spielende Musikerin ankämpfen muss. Nicht umsonst heißt die Autobiografie der mittlerweile über 60-Jährigen Girl In A Band; eine Anspielung auf die während ihrer Karriere immer wieder zentral auftauchenden Interviewfrage, wie es denn wäre, als Mädchen so mit den Großen Buben im Proberaum, im Studio und auf der Bühne zu stehen. Die Kommentarsektion zu einem rezenten Online-Standard Artikel zu Gordons Buch entwickelt sich innerhalb kürzester Zeit von einer Diskussion von Sonic Youth als Band in eine Runde von sabbernden Reminiszenzen darüber, wie körperlich geil man Kim Gordon (und, for good measure, auch noch Kim Deal von den Pixies; bzw Björk, bzw PJ Harvey) in den 1990ern gefunden hätte. Ein youtube-link zum - zwinker, zwinker, knickknack, knickknack - depperten »Kim Gordon‘s Panties« von Steve Albinis Band Rapeman (btw: dieser Name; noch so eine Sache, die ich damals nicht kapiert habe und wohl auch nie so ganz verstehen werde), darf hier natürlich nicht fehlen. Kim Gordons patrizische Distanziertheit und zielstrebige Professionalität erklärt sich hier beinahe von selbst, sind allerdings nicht die einzige Art, mit der hier interveniert werden kann. Also: Die Frage, ob Gordon oder Love, ist kein Death Match der Ausschließlichkeit. Beide Protagonistinnen können ohne Zweifel inspirieren; und ihre jeweiligen Strategien mögen zu verschiedenen Anlässen und in verschiedenen Kontexten unterschiedlich gut passen. Als zentral erscheint mir, diese Figuren und Strategien in ihrer Diversität sichtbar zu machen, anstatt sie permanent gegeneinander ins Rennen zu schicken. Insofern: heute mal super Kim Gordon; All Hail The Pro! Und morgen setzen wir uns dann mit dem feministischen Potential von Exzess auseinander.

All Hail The Pro!

Die Sonic Youth Ikone Kim Gordon hat mit »Girl In A Band« ihre Autobiografie veröffentlicht. Ana Threat hat einen Blick darauf geworfen.

Literatur

Kim Gordon: »Girl In A Band: A Memoir.« faber & faber 2015.

Kim Gordon: »Girl In A Band. Eine Autobiographie«. Kiepenheuer & Witsch 2015.

Agata Pzik: »In Praise of Vulgar Feminism.« n + 1 Magazine, 12.5.2015. https://nplusonemag.com/online-only/book-review/in-praise-of-vulgar-feminism-2/ (letzter Aufruf: 14.5.2015)

Girl in her new band: Kim Gordon, Body/Head (Foto: jaswooduk / Wikimedia Commons)

(Bild: faber & faber)