Was die Tätigkeit des Komponierens betrifft, so bemühe ich gerne einen meiner ehemaligen Lehrer, Wilhelm Killmayer1, der, nach einer Selbstbeschreibung gefragt, gänzlich unprätentiös meinte: »Ich schreibe das auf, was mir einfällt und wovon ich meine, daß es andere auch interessiert.«2 Zuallererst geht es also ganz egoistisch um das, was mich interessiert: nämlich um Sachen, die ich noch nicht oder nicht so gehört habe. Weshalb ich mich zur Neuen Musik hingezogen fühlte und anfing, selber welche zu schreiben, läßt sich wiederum am besten so unprätentiös und unphilosophisch wie möglich formulieren: beim Versuch, zu verbalisieren, was da in mir dachte und anhaltend denkt, käme in etwa diese Formulierung heraus: »Das sind wilde Hunde, die ganz verrückte Sachen machen und es ordentlich krachen lassen. Ich verstehe zwar nicht alles« – übrigens auch heute noch nicht – »aber dorthin zieht es mich, denn dort werden die Dinge verhandelt, die mich angehen.« Zu wiederholen, zu reproduzieren, was es schon gibt, langweilt mich ohne Ende, das überlasse ich gern den Exekutoren der Kulturindustrie mit ihren diversen Sparten, zu denen leider auch Teile des Neue-Musik-Betriebs zu zählen sind.

Was mich also interessiert, ist, das Risiko des Scheiterns einkalkulierend, mit jedem Stück etwas Neues, für mich selber nie ganz Vorhersehbares in die Welt zu setzen und andere dazu einzuladen, an diesem Abenteuer, das dies bedeutet, hörender- und lesenderweise teilzuhaben.

Aus diesem Impuls heraus fühle ich mich der Neuen Musik verpflichtet, die sich durch die Absage an alle überkommenen musikalischen Konventionen, Redeweisen, Formen als im umfassenden Sinne a-tonale Musik konstituiert hat. Wenn, wie Adorno einmal meinte, die Grundfrage aller Musik ist: »wie kann ein Ganzes sein, ohne daß dem Einzelnen Gewalt angetan wird«3, dann ist die Neue Musik, die allen überkommenen Ganzheitskategorien eine Absage erteilt, diejenige, die mit jedem neuen Werk diese Frage neu und unverwechselbar zu beantworten unternimmt. Sie ist für mich eines der faszinierendsten und unabschließbaren Experimente, das Menschen je unternommen haben und trotz der Mühe, die es bisweilen auch kostet, ist es mir eine anhaltende Freude, daran teilzunehmen.

Ich habe keine »persönliche Ästhetik« und glaube, daß eine jede ein Widerspruch in sich ist. Denn eine jede Ästhetik ist darauf gerichtet, allgemeine, d.h. verallgemeinerbare Kategorien zu formulieren, anhand derer Kunstwerke beurteilt werden können – ihr auszeichnendes Merkmal ist also, daß sie un- oder überpersönlich ist. »Persönlich« hingegen ist alles Meinen, Dafürhalten, in Sachen der Kunst kurzgefaßt: der Geschmack. Eine »persönliche Ästhetik« ist daher ein Unding, auch wenn ich zugeben muß, daß ich dieses Unding oft antreffe: ein an und für sich belangloser Geschmack, der sich unmittelbar zur Weltanschauung aufbläht. Das versuche ich unbedingt zu vermeiden.

Natürlich habe ich bestimmte Vorlieben und Abneigungen – und wenn ich ihnen ungeniert nachgebe, dann mache ich das auch deutlich. Aber das, was ich in meinen Kompositionen zulasse und was ich aus ihnen kategorisch ausschließe, verdankt sich keiner zufälligen Laune, ist keine willkürliche Festlegung, sondern Resultat von Reflexion. Alles Subjektive, Persönliche geht in die Reflexion ein und verändert sich dadurch einschneidend – sollte es zumindest tun, denn sonst ist Reflexion nur Rationalisierung im psychoanalytischen Sinne: Legitimation von etwas, das man ohnehin tut und gar nicht infragestellen möchte.

Komponieren ist für mich – und dieser Aspekt ist immer wichtiger geworden mit der Zeit –eine Art ästhetischer Forschung über klingendes Material, weist also als künstlerische Tätigkeit zugleich einen sozusagen »wissenschaftlichen«4 Charakter auf. Ich halte in diesem Zusammenhang große Stücke auf das sogenannte serielle Komponieren, weil es eine unabweisbare, aller neuen Musik zugrundliegende Erfahrung zum Selbstbewußtsein erhoben hat und in der Folge ein Reflexionsniveau vorgibt, hinter das zurückzufallen nur bei Strafe der Regression möglich ist.

Denn die durchgängige Erfahrung, der kein Komponist, sofern er nur bereit ist zu ungeschmälerter Selbstreflexion, sich entziehen kann, ist die fundamentale, daß Komponieren sich seit dem Sturz der Tonalität in einem »nominalistischen« Zustand befindet, d.h. daß Musik sich vom einfachen Intervall bis zum ausgefeilten Tonsatz keine Tonverbindungen, keine rhythmischen Modelle, keine Schemata, keine Typen, keinen Formverlauf mehr vorgeben kann, sondern gewissermaßen zur Freiheit verurteilt ist. Das serielle Komponieren hat in zutreffendem Selbstverständnis aus der etwa von Schönberg, Ives und Skrjabin vollzogenen Erosion der Tonalität die ultimativen theoretischen und kompositorischen Konsequenzen gezogen: indem sie geltend machte, daß von diesem Vorgang schlichtweg alle konstitutiven formbildenden Dimensionen von Musik betroffen sind: nicht nur die simultane und sukzessive Relation der Tonhöhen, sondern auch die der Dauer, Dynamik, Artikulation und Klangfarbe. »Sogenanntes« serielles Komponieren: weil das Entscheidende daran gerade nicht die zwölfstufige oder auch nur reihenförmige Skalierung der verschiedenen Klang-Parameter ist, sondern die Erkenntnis ihrer formbildenden Qualitäten, ihres spezifischen Zusammenwirkens, ihrer gegenseitigen Substituierbarkeit und damit insgesamt ihrer Komponierbarkeit. Erst durch das serielle Komponieren wurde es möglich, früher als – bereits von der abendländischen Notenschrift nahegelegt – »sekundär« geltende Eigenschaften des Tonsatzes als formkonstituierende Phänomene ins Blickfeld treten zu lassen und in den kompositorischen Prozeß mit einzubeziehen. Damit wurde eine prinzipiell unabschließbare Entwicklung losgetreten, in deren Logik die anfangs noch recht pauschal gefaßten Klangparameter bald weiter nuanciert wurden – so wurden bereits bei Stockhausen in seinen Orchesterwerken »Punkte« bzw. »Gruppen« musikalische Formulierungen, die früher einmal als Ornamente oder Akzidenzien, d.h. als Beiwerk galten wie z.B. vibrati oder Triller als »Mikrorhythmen« oder bei Helmut Lachenmann die analytisch zerlegten und neu zusammengesetzten Vorgänge der Tonerzeugung am Instrument als formbildende Momente erkannt.

Der historische »Stand des musikalischen Materials« nach ca. 1900 ist der, daß es keinen »Stand« mehr gibt, den man (wie etwa die harmonische Tonalität) a priori, d.h. jenseits eines einzelnen Werks benennen könnte; selbstverständlich an der neuen Musik ist, daß sie keine Bestimmung von Musik, keine Form, kein Idiom, keinen Klang mehr als selbstverständlich gegeben hinnimmt – und damit ist auch ihre eigene Existenzform keine Gegebenheit mehr, sondern ein Problem geworden, für das es unterschiedlichste, einander ergänzende oder einander diametral entgegengesetzte Lösungen gibt. Der Komponist hat also für jedes Werk sein Material erst zuzubereiten, ein Kategoriensystem herzustellen, in dem er sich frei bewegen kann, er hat all die präkompositorischen Veranstaltungen zu treffen, unter deren Voraussetzung die Klänge ihr Eigen- und Triebleben entfalten können. Das bedeutet, daß die Analyse von Musik, die früher ein dem fertigen Werk nachgeordnetes Verfahren der Erkenntnis war, nunmehr ein integraler Bestandteil bereits des Komponierens selber geworden ist.

Ein jedes neu geschaffenes Werk neuer Musik unternimmt es also, die prinzipiell unendlichen Möglichkeiten musikalischen Materials auf eine neue Weise spielerisch zu erforschen und den »Forschungsergebnissen« eine Werkgestalt zu verleihen, die die Frage »Was ist Musik« auf einmalige und unverwechselbare Art zu beantworten sucht. Und es ist die eigentümliche Dialektik der neuen Musik, daß erst sie, die sämtliche apriorische Allgemeinheit beanspruchenden Ordnungen und Schemata, alle als »naturhaft« oder »elementar« ideologisierten musikalischen Bestimmungen verabschiedet und dafür das musikalische Kunstwerk radikal individualisiert, es überhaupt ermöglicht, zu den tatsächlich allgemeinen, d.h. elementaren und irreduziblen Bestimmungen von Musik und musikalischem Material vorzudringen. In der neuen Musik sind die musikalischen Beziehungen deshalb in gewisser Weise einfacher geworden als in traditioneller – und unmittelbar zugleich komplizierter, weil alle elementaren Bestimmungen für den Komponisten ins Unabsehbare und Grenzenlose ausschweifen.

Ein jedes Stück von mir weist eine solche »einfache« verbindende Idee auf, ein »Thema«, das im Verlauf der Zeit, die das Stück dauert, erforscht wird. Verbindend heißt: die Einzelereignisse verbindend, die sehr heterogen sein können und meistens auch sind. Eines der zentralen Kriterien für die Beurteilung dafür, ob Musik gelungen ist oder nicht, ist ihr Beziehungsreichtum; die Frage, die mich beim Komponieren immer wieder umtreibt, ist die, wie aus einfachem Ausgangsmaterial eine Fülle an Beziehungen, Gestalten, Texturen abgeleitet werden kann, wie ein sehr homogenes, einheitliches Material in sehr heterogenen Ereignissen resultieren kann.

Es sind also sehr oft sehr elementare und abstrakt scheinende Sachverhalte, die mich dazu reizen, Musik aus ihnen zu entwickeln, und zwar, weil sie gerade aufgrund ihres abstrakten Charakters gleichzeitig sehr konkret und »greifbar« sind und zugleich Züge selbstversunkenen Spielens an sich tragen. Immer dann, wenn ich mir ein Stück erschließen will, geht es darum, von initialen Einfällen ausgehend ein Koordinatennetz aufzuspannen, das aus den für das Werk zentralen Elementen und Vorgängen besteht. »Erschließen« heißt: die initialen Einfälle sind in unterschiedlichen Deutlichkeitsgraden gegeben, die von prägnanten Gestalten, die sich sofort in Notenschrift notieren lassen bis zu mehrstimmigen Texturen oder größeren formalen Verläufen reicht, die mir sehr konkret und zugleich sehr vage vor Augen stehen, die ich deshalb erstmal verbal oder graphisch notiere und die ich als solche in allen Einzelheiten sowie im Zusammenspiel mit den prägnanteren Einfällen technisch reproduzieren muß: Technik ist das Medium, etwas einzuholen, was mir »vorschwebt«, das Mittel, um mich gleichsam auf die Höhe meiner eigenen Phantasie zu bringen. Künstlerische »Spontaneität«, die sich absolut setzt und glaubt, auf Technik verzichten zu können, ist keine, sondern nur eine Reproduktion des eigenen Vorwissens, das dadurch zur Beschränktheit wird: man braucht die Technik, um genau darüber hinwegzukommen, um sich zu entäußern, um überhaupt darauf zu kommen, welches Potential in den eigenen Einfällen, Präferenzen, Intuitionen steckt. Ansonsten wird man ein Gefangener seiner eigenen Gewohnheiten.

--------------------------------------------------------------------

Technische Verfahren haben für mich demnach zunächst und vor allem eine negative i.S. von »negierender« Qualität; in einem spezifischen Sinne negiert, in Frage gestellt, überwunden werden soll das komponierende Subjekt selbst, genauer: die eigene unvermeidliche subjektive Beschränktheit, wie sie sich in eingeübten, vertrauten und von daher naheliegenden Präferenzen, Meinungen, Vorurteilen darstellt, die in aller Regel wiederum durch bereits angeeignete technische Fertigkeiten legitimiert und rationalisiert werden. Genau deshalb lege ich so großen Wert darauf, die vom einzelnen Werk abstrahierende Formalisierung technischer Verfahren stets aufs Neue am spezifischen Material verändernd zu erproben und kritisch zu reflektieren: formalisierte Prozeduren verleiten zu Bequemlichkeit und automatisch einrastenden Reaktionsformen und einem äußerlichen, manipulativen Umgang mit dem musikalischen Material – und daran wird das negative, kritische Potential, das ihnen innewohnt, gerade zuschanden. Ihr negatives und eben darin produktives Potential ist: daß sie dazu dienen, sowohl den eigenen Fertigkeiten als auch den eigenen Einfällen das für mich Vertraute, Heimelige zu nehmen, es mir »entfremden« und mir zeigen, was in »meinen eigenen« Einfällen alles steckt und worauf ich nicht ohne weiteres käme, wenn ich mich nur auf das verließe, was ich schon weiß und kann. Technische Verfahren sind dazu gut, dem scheinbar Vertrauten das Fremde zurückzugeben und das, was Adorno den »Besitzcharakter der Erfahrung« nannte, mit all seinen Kleinlichkeiten und Borniertheiten zugunsten von Großzügigkeit und Weite des eigenen Denkens zu überwinden. Die ganze Übung trägt Züge einer »Selbstanalyse« im psychoanalytischen Sinne: ein »Eigenes« – ein Einfall, eine Idee und mit ihr die bekannten technischen Fertigkeiten – wird genau, geduldig und liebevoll, aber auch unnachgiebig und insistierend betrachtet, »gedreht und gewendet« mit allen Mitteln der Technik, bis es zu sprechen anfängt, ein Eigenleben entwickelt, zu dem ich mich wiederum ins Verhältnis setzen kann. Der Clou bei der Sache ist wiederum dialektischer Art: die durch technische Verfahren gestiftete Entfremdung bringt mich zugleich immer näher an das heran, was mir bei einem Stück zunächst vage »vorschwebt« und hilft dazu, es allmählich in all seinen Details zu erschließen.

Der, wenn man so will, »positive« Effekt von technischen Verfahren besteht darin, daß sie mich dazu befähigen, mir für den Einzelfall eines bestimmten Werks ein Koordinatennetz, ein Gerüst zu bauen, in dem ich mich dann beim Komponieren frei bewegen kann und das ich wieder verlasse, wenn das Stück fertig ist. Das ist immer wieder auch ein va-banque-Spiel und gelingt nicht immer, manchmal nicht immer sofort: denn die Etablierung des Netzes soll, wie schon gesagt, keiner »Masche« folgen, nicht dem Einzelfall zwanghaft übergestülpt sein – bei allem Zwang, der selbstverständlich auch immer mitspielt; es soll aber auch kein Netz sein, das bei der ersten Belastungsprobe wieder reißt.

Bei der Frage, woher man als Komponist seine Einfälle bezieht, sollte man von vornherein zwei Begriffe voneinander unterscheiden: »Anregungen« und »Intuitionen«. Anregungen sind alle Begebenheiten, Dinge, Situationen, die entweder spontan oder manchmal auch erst in der Erinnerung einen musikalischen »Einfall« provozieren. Die anregenden Dinge sind vielfältiger Natur und fast ein bißchen gleichgültig: vielleicht hat es mit der unvermeidlichen neurotischen Beschädigung, der »déformation professionelle« eines Komponisten zu tun, daß er virtuell alles, was ihn umgibt und alles, dem er sich aussetzt, musikalisch, kompositorisch wenden kann.

Die »Intuition« wiederum, das, was am Anfang steht, wenn man ein neues Stück komponiert, kann wiederum sehr vielfältiger Natur sein: ein musikalisches Einzelereignis, eine kleinformale Passage, manchmal auch der Grundriß eines ganzen Werks oder zumindest eines Abschnitts daraus. Dieser initiale Einfall ist aber nicht zwangsläufig die zentrale Idee, die das Stück strukturiert – und zum anderen ist er nicht notwendig zugleich der Beginn des Stücks. Die Gestalt der Ausgangsidee beeinflußt natürlich den konkreten Verlauf der Arbeit, zunächst: Umfang, Auswahl und Richtung der technischen Prozeduren, denen ein Ausgangseinfall bzw. eine Reihe solcher Einfälle unterzogen wird. Die technischen Verfahren sind dabei abstrakt, d.h. für sich genommen von Werk zu Werk ähnlich oder sogar gleich – und sie sind es zugleich nicht, weil sie durch die initiale Idee und die daran verschwendete Phantasie, also die Imagination, was daraus werden könnte, gewissermaßen in ein in der jeweiligen Konkretion unwiederholbares Kraftfeld hineingezogen werden, das ihnen Rang, Relevanz und Bedeutung anweist: sie führen auf andere Sachen, ergeben Resultate, die man vorher mit ihnen nicht bekam etc. Ich bemühe da immer gern das Bild unterschiedlicher Magneten, die die an sich gleichen Eisenspäne in ganz unterschiedliche Konstellationen bringen. Der »Fundus« an technischen Möglichkeiten erweitert und verengt sich mit jedem neuen Stück, erweitert: weil neue Sachen hinzukommen bzw. bekannte sich in neue Richtungen entwickeln, verengt: weil andere Verfahren wertlos werden, uninteressant oder auch in neuen aufgehen. Mit den Techniken erweitert sich aber auch die Einsicht in elementaren Strukturen eines musikalischen Satzes überhaupt, die für ein neues Werk wiederum eine Rolle spielen können. Die technischen Verfahren, derer ich mich bediene, sind selbstverständlich nicht frei erfunden, sondern das Resultat von Selbstbeobachtung, Hören und Lesen anderer Musik und Lektüre theoretischer Literatur; Pierre Boulez' Aufsätze, insbesondere die aus den 50er und 60er Jahren haben mich dabei sehr beeinflußt, mehr vielleicht noch als seine Musik;5 Ähnliches gilt für Stockhausens Überlegungen zur musikalischen Zeit aus den 50er Jahren, die ich immer noch für absolut grundlegend halte. Ich habe vieles davon adaptiert, anderes verworfen und einiges dann tatsächlich für mich erfunden.

Die Intuition ist für mich also kein Gegenprinzip zur Technik, zur Rationalität und schon gar kein Besitz des Subjekts, den es gegen vorgebliche Zumutungen der Technik verteidigen müßte, im Gegenteil: »in ihnen explodiert«, wie Adorno in der »Metakritik der Erkenntnistheorie« in so bewegten Worten ausführt, »das unbewußte, den Kontrollmechanismen nicht ganz botmäßige Wissen und durchschlägt die Mauer der konventionalisierten und 'realitätsgerechten' Urteile.«6 Intuitionen sind also ihrerseits durch sedimentiertes Wissen vermittelt, das sie, indem sie sich dem Subjekt als jähe, überfallartige, nicht kommandierbare, »ichfremde« Einfälle geltend machen, zugleich durchbrechen. Ich halte diese Passage von Adorno für eine seiner wichtigsten, denn sie demonstriert seine Fähigkeit, Nicht-Rationales (die Intuition) rational zu erhellen, ohne sie doch zu »rationalisieren«, d.h. über den Leisten des Begriffs zu schlagen, ohne aber sie auch zu einem abstrakten Gegenprinzip zur Rationalität zu erheben, wie Henri Bergson das tut, gegen den Adorno hier polemisiert.

Intuitionen vertreten, psychoanalytisch gesehen, das Unbewußte, das im Kompositionsprozeß immer wieder ins Spiel kommt: am Beginn eben als unwillkürlicher »Einfall« – »Überfall« wäre vielleicht sogar der angemessenere Begriff – und im Verlauf des Komponierens selber als sich selbst undurchsichtiger Drang, eine Stelle jetzt so und nicht anders zu gestalten, obwohl dem vielleicht »rationale« Bedenken entgegenstehen. Gerne reden Komponisten im Feldherrn-Jargon von den kompositorischen »Strategien«, die sie einschlagen und von den formalen »Entscheidungen«, die sie treffen, als handele es sich beim Komponieren um eine Kette von lauter jederzeit auf ihre Prämissen und Konsequenzen hin durchsichtigen, logisch aufeinander aufbauenden, auseinander ableitbaren Bewußtseinsakten. Dabei wird unterschlagen oder übersehen, daß viele Entscheidungen nicht in der Helle des Bewußtseins getroffen, sondern spürbar von einem dunklen, unbekannten inneren Zwang diktiert werden und bei denen oft genug der sachliche Zusammenhang mit dem, was bereits komponiert wurde, an Ort und Stelle nicht oder nicht genug deutlich wird. Die ganzen am Beginn des Komponierens stehenden »präkompositorischen« Exerzitien, die Schaffung eines Koordinatennetzes möglicher Beziehungen haben in diesem Zusammenhang auch den Charakter einer Einübung von Vertrauen: ich schaffe mir zunächst einen Raum, in dem ich mich frei und unbelastet von allen Vorerwägungen bewegen kann, im Vertrauen darauf, daß das, was im vorläufig erschlossenen und abgesteckten Terrain sich dann ereignet, was also an weiteren Einfällen auf mich zukommt, schon einen Zusammenhang mit dem Rest ergeben wird, auch wenn mir der auf Anhieb nicht ganz durchsichtig sein sollte. D.h. am Anfang gibt es ein Höchstmaß an Kontrolle, damit ich den neurotischen Kontrollzwang ablegen kann und nicht bei jedem Detail wieder aufs Neue Grundsatzentscheidungen treffen muß. Der enorme technische Aufwand, den ich bei jedem Stück treibe, dient letzten Endes nur dazu, mich an einen »point of no return« zu bringen, ab dem das Komponieren dann als fast subjektloser Prozeß sich ereignet und das Ich fast nur noch ausführendes Organ eines Fortgangs ist, den es zwar angestoßen hat, der aber nun eine Eigendynamik entwickelt. Mit technischen Mitteln sollen möglichst optimale sachliche und atmosphärische Bedingungen dafür geschaffen werden, daß es nicht bei den allerersten zufällig auftretenden Intuitionen bleibt, sondern diese sich wie im Selbstlauf entrollen. Die ganzen technischen Prozeduren sollen mir die Hemmungen und Bedenken nehmen, mich dem musikalischen Material ohne Reserviertheit anzuvertrauen und mich zugleich befähigen, dem gewachsen zu sein, was dann unabsehbar auf mich zukommt. Insofern haben sie nicht nur einen konstruktiv-musikalischen, sondern auch einen psychologischen Sinn: den einer »Einstimmung« auf das, was ich fortan auf mich zukommen lassen will.

Mit exakten und sogar rigiden Plänen Unplanbares und Unbekanntes zu erzeugen: das ist jedesmal aufs Neue meine kompositorische Utopie. Hermann Broch hat diesen Zusammenhang in seiner Novelle »Ophelia« einmal folgendermaßen formuliert: »Oft ist es, als ob man sein ganzes Leben darauf angelegt hätte, sich selbst Überraschungen zu bereiten, sich erstaunt oder erschreckt zu stellen vor etwas, das man selbst herbeigeführt hat. Und schließlich glaubt man selbst daran. So ähnlich geht es wohl immer, wenn man sich eine Geschichte erfindet oder Musik komponiert: man faßt einen Plan und läßt sich dann doch von dem, was kommt, überraschen.«7

Sich einlassen mit der Neuen Musik

[1] Wilhelm Killmayer, 1927 in München geboren, unterrichtete von 1973 bis 1992 Komposition an der Musikhochschule München.

[2] Neue Zeitschrift für Musik 06/2002, S.48

[3] T.W.Adorno, Beethoven. Philosophie der Musik, Frankfurt a.M. 1993, S.62

[4] »Wissenschaftlich« im Sinne des Impulses, der aller Wissenschaft zugrundeliegt und in der institutionalisierten Wissenschaft freilich oft genug zugrundegeht: einer naiven Entdeckerfreude, die an sich selbst zugleich kritisch ist, weil sie sich nie zufrieden gibt mit dem, was man vorfindet.

[5] Pierre Boulez, Musikdenken heute Band I und II, in: Darmstädter Beiträge zur Neuen Musik V, Mainz 1963 bzw. 1985; Werkstatt-Texte, Frankfurt a.M./Berlin 1972; Wille und Zufall. Gespräche mit Célestin Deliège, Stuttgart/Zürich 1977; Anhaltspunkte. Essays, Kassel 1979

[6] Theodor W. Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie, Frankfurt a.M. 1970, S.53

[7] Hermann Broch, Ophelia, Frankfurt a.M. 1973, S.35f.

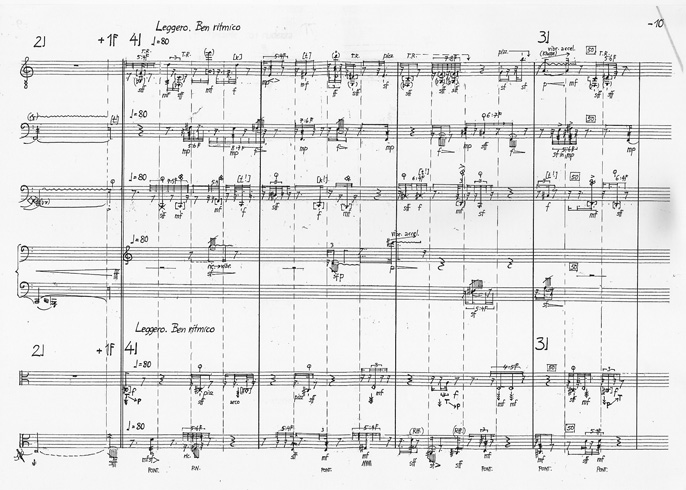

Auszug aus einer Partitur von Clemens Nachtmann