»Es wird ein mediales Kaffeehaus existieren, eine virtuelle Piazza, die wie die mediterrane ihre zentripedalen Kräfte entfaltet. ...die Öffentlichkeit im elektronischen Medium... Sie ist telepräsent zu erreichen über die verschiedenen Mediennetze, die Ponton heute erforscht und die jedermann zugänglich sind. Straßen, Fenster und Türen öffnen sich, Gesichter und Stimmen erscheinen. Man wird reden, spielen, tippen; Bilder, Töne, Schriften verschmelzen zu einer neuen Oberfläche, die ausgestrahlt wird und an vielen Orten erlebbar ist.«[1]

Jan Claas van Treek: Vor ungefähr 25 Jahren formulierte John Perry Barlow seine berühmte Declaration of the Independence of Cyberspace. Eine große Geste, die in vielem heute – 25 Jahre später – kindlich-naiv, vielleicht auch vermessen klingt. Aber Barlows Aussagen waren nur die Spitze eines Eisberges. Seine Declaration spricht für eine gefühlte Generation von Internetpionieren, die im Projekt des Internet eben auch ein utopisch neues Ding sahen. Damit verknüpft waren liberale bis libertäranarchische politische Visionen.

Eure eigenen Erklärungen zur virtuellen Piazza, vier Jahre vor Barlows Declaration, lesen sich ähnlich: Ein Traum einer neuen Öffentlichkeit, die nicht nur medial sein sollte, weil es eben alles am Universalmedium Computer hing, sondern auch gesellschaftlich neu – offen, a-territorial, hierarchiefrei.

Inwiefern saht Ihr euch nicht nur als technische, sondern auch gesellschaftliche Avantgarde?

Benjamin Heidersberger: John Perry Barlow hat uns zusammen mit William Gibson und Captain Crunch 1990 auf der Ars Electronica in Linz besucht, als wir Hotel Pompino produzierten. Sechs Jahre später kam die Declaration. Barlow hat sie beim Besuch des World Economic Forums in Davos angesichts der »weary giants of flesh and steel« publiziert. Man kann sie naiv finden; sicher steckt auch etwas Trotz darin, aber grundsätzlich war das der Spirit damals: Hier entsteht ein neuer rechtsfreier Raum, eine Utopie, in der die alten Gesetze nicht mehr gelten und das hat uns alle sehr beflügelt, die an dieser Vision gearbeitet haben. Überhaupt waren ja die Anfänge des Personal Computers im Silicon Valley sehr mit dem Geist der Gegenkultur der Hippiebewegung mit dem Ziel der Bewusstseinserweiterung verbunden. Steve Jobs ist 1974 nach Indien gereist auf der Suche nach dem Guru Neem Karoli Baba.

Tatsächlich sind die Experimente und Setups damals aber nicht von theoretischen Erörterungen geprägt gewesen, sondern von medientechnischen. Statt Philosophen habe ich eher Input und Output gesucht und mir überlegt, was man damit tun und mit welchem Kabel oder Interface man die verbinden kann.

Jan Claas van Treek: Dieses Antitheoretische ist natürlich eine schöne Provokation für damalige und heutige Theoretiker und damit auch für die medienwissenschaftliche Aufarbeitung von euren Projekten.

Innerhalb dessen, was man in Deutschland Medientheorie nennt, wird ja nur zu gerne eine direkte Linie von Berthold Brechts Radiotheorie über Hans Magnus Enzensbergers Baukasten zu einer Theorie der Medien zu den sozialen Medien der Gegenwart gezogen. Dabei wird zumeist betont, dass sich die Hoffnungen von Brecht aus den späten 1920er-Jahren und Enzensberger von 1970 auf eine Mediennutzung, die dezentral, many-to-many und a-hierarchisch ist, zwar technisch durchaus verwirklicht haben, wir aber gefühlt mitnichten damit zu einer demokratischen (oder das, was wir dafür halten) oder emanzipierten und besser informierten Mediengesellschaft geworden sind. Das echte Many-to-many-Netzwerk ist nämlich nicht von irgendwelchen ›Brechtianern‹ verwirklicht wurden, sondern von Figuren wie Marc Zuckerberg, der eigentlich auch nur Vorhandenes technisch verschaltet hat, mit dem simplen Ziel, Dating-Chancen zu erhöhen.

Man könnte medienmaterialistisch argumentieren und sowohl Brecht als auch Enzensberger fehlende technische Medienkompetenz und vielleicht auch fehlende medienökonomische Kompetenz vorwerfen, die dazu führten, dass ihre Theorien und Thesen reichlich ›elfenbeinturmig‹ daherkommen und bereits zum Zeitalter ihres Entstehens die realen medientechnischen und medienökonomischen Lagebilder schlichtweg nicht gesehen haben.

Im Gegensatz dazu stehen vielleicht Eure Experimente und Projekte aber auch Mark Zuckerbergs Facebook – weil sie direkt praktisch waren und die Medientechnik nicht theoretisch beschrieben haben, sondern sie aktiv nutzten. Siehst Du einen Zusammenhang zwischen Eurem Machen und den Machern des Silicon Valley?

Benjamin Heidersberger: Wie gesagt, anfänglich ging es um das Machen und weniger um die Theorie. In späteren Diskursen haben wir dann auch nach einer medientheoretischen Untermauerung gesucht und da tauchte zumindest auch Brecht auf.

Ich habe keine Hinweise darauf gefunden, dass Brecht verstanden hat, was Sender und Empfänger technisch bedeutet, möglicherweise bezieht er sich nur auf deren gesellschaftliche Funktion. Andererseits hat es in der Weimarer Republik viele Funkamateure gegeben, die schon aus Kostengründen ihren eigenen Empfänger gebaut haben, das Wissen um das Vorhandensein eines (Sender-)Oszillators in einem Superhetempfänger war also allgemein vorhanden. Dieser ist sehr schwach und in aller Regel gut abgeschirmt, kann aber mit Raumgeräuschen moduliert empfangen werden. Beim älteren Rückkopplungsempfänger ist die Sendeeigenschaft eine Störung, die es zu vermeiden gilt. Weshalb man zum Radiohören bis ca. 1925 eine Prüfung brauchte.

Ohne Funkdisziplin endet solches Senden ohnehin im Chaos, wie man vom Militär oder vom Amateurfunk weiß. Neben der rein technischen Möglichkeit, von Zuhause und von Jedermann Signale zum Sender zu übertragen, sehe ich in der Schaffung entsprechender Netzwerke, Formate und Applikationen eine Pionierleistung von Van Gogh TV.

Um noch mal auf das Silicon Valley zurückzukommen: Lötkolben statt Philosophie verbindet uns tatsächlich mit dem Silicon Valley, oder mit »Demo or Die« wie es Nicholas Negroponte so schön für das MIT Media Lab formuliert hat. Was Europa bis vor Kurzem nicht verstanden hat, ist die mächtige Kombination von ›Venture‹ und ›Capital‹, also die Bereitschaft von Finanziers, auch in verrückte Ideen zu investieren. In unserem Fall kam noch dazu, dass wir eher aus der Kunst kamen, die mäzenatisch zwar viel ermöglicht hat, aber eben kein Return on Investment wie das ›Venture Capital‹ erwartet hat. Weshalb es heute eben Facebook gibt, aber nicht mehr Van Gogh TV.

Jan Claas van Treek: Ja, bei Brecht und auch Enzensberger schien so etwas wie gefährliches medientechnisches Halbwissen vorzuherrschen – das ist natürlich geradezu ironisch, wenn man bedenkt, dass bei Brecht und Enzensberger als Marxisten ja angeblich das Sein das Bewusstsein bestimmt.

Aber ich möchte auf die »Funkdisziplin« zu sprechen kommen, auf die Du hinweist. So wie es eine technische Signal-to-Noise-Ratio gibt, gibt es wohl auch inhaltlich so etwas wie eine Signal-to-Noise-Ratio – die ja jeder auf sämtlichen Social- Media-Formaten nachvollziehen kann: Man ertrinkt in all dem »Noise«, der einem den Zugang auf die Inhalte verstellt, die man eigentlich gerne sehen und/oder hören will. Im Schwall der Katzenbilder, Familienfotos, Werbemüll, Influencer-Selbstdarstellung, Verschwörungstheorien und Fake News scheint die Effizienz der Kommunikation zumindest für viele zu leiden. Die Lösung ist natürlich erstaunlicherweise antidemokratisch: Auswahl, Selektion, Blocken, Filtern, zensieren, egal ob als individuelle Konsumententaktik oder als regulatorischer Eingriff durch die Plattformbetreiber oder die Politik (entweder durch Einflussnahme auf die Plattformbetreiber oder direkt nach dem chinesischen Modell der Great Firewall).

Gab es bei Euch damals eigentlich bereits dieses Problem in Ansätzen? Wieviel musstet Ihr regulieren, zensieren? Oder wart Ihr geschützt durch die Selbstselektion der Kunstblase als völlig ausdifferenziertem Subsystem einer Gesellschaft? Gab es bei Euch Trolle, die versucht haben toxisch zu sein, um Begriffe zu benutzen, die ja auch erst seit kurzem verstanden werden?

Benjamin Heidersberger: Nun was Enzensberger nicht vorhergesehen hat, ist das Metamedium ›Personal Computer‹, das ja bekanntermaßen alle Medien simulieren kann und sich noch dazu in privater Hand befindet. Er ging damals von Einzelmaschinen aus, die sich auch im kapitalistischen Westen in der Hand der Machtmonopole befinden. Das Smartphone, das heute von der Hälfte der Menschheit unabhängig von ihrem Machtstatus genutzt wird, bringt das noch in den Formfaktor eines Candy Bars, das im Internet ›always-on‹ und Sender und Empfänger zugleich ist. Was die hohe Akzeptanz des Smartphones mit der Haptik eines Schokoriegels zu tun hat, lassen wir mal offen.

Und völlig richtig, jeder kann alles sagen, aber keiner hört es, es verschwindet im kosmischen Hintergrundrauschen, im Informationswärmetod der Welt. Jede Aussage paart sich mit der Gegenaussage, das Ergebnis einer Suche hängt nur von der Frage ab, härter noch: Es gibt Firmen, die Content passend zur Suche erzeugen.

Bei Van Gogh TV standen wir ganz am Anfang der Frage, ob der Dialog der Teilnehmer, der sein eigener Inhalt war, moderiert werden sollte oder nicht. Ich war damals der Meinung, dass sich Rede und Gegenrede selbst regulieren würden und dass jeder Eingriff zu vermeiden sei. Möglicherweise war der Electronic Open Space zu neu, die Teilnehmer zu wohlerzogen und das Repräsentationsproblem der Demokratie nicht so offensichtlich wie heute, aber im Großen und Ganzen lief das alles für eine wirklich zeitgleiche Livesendung recht gesittet ab. Bis auf das Mal bei Hotel Pompino (1990), wo in der Sendung der damalige Bundeskanzler Kohl verunglimpft wurde und Reginald Rudorf von der Bild-Zeitung uns unter »Die beklopptesten TV-Sendungen des Jahres« aufnahm. Worauf der damalige Intendant des ZDF, Dieter Stolte, ins Kanzleramt gerufen wurde und 1992 Katrin Brinkmann als Zensorin in der Sendung »Piazza virtuale« saß. Ihre Eingriffe wiederum wurden in der Sendung durch den Stempel »Zensiert« kenntlich gemacht.

In dem Sendeformat Media Landscape wurde der Versuch unternommen, Inhalte aus einer Mediendatenbank entsprechend der Chatinhalte einzuspielen, um so die Rückkopplung ins Gespräch zu erzeugen. Das war der erste Versuch, Algorithmen einzusetzen. Aber erst der soziale Graph, die vollständige Überwachung der Teilnehmer und die Tatsache, dass sich Hate Speech sechsmal schneller in Netzen fortpflanzt, hat in Algorithmen gegossen erst zu dem Hexengebräu der Sozialen Medien geführt, die man heute als demokratiegefährdend ansieht und regulieren möchte.

Kunst war sicher der Schutz und Dünger, ohne den es Van Gogh TV nicht gegeben hätte. Aber ich sehe das zwiespältig, weil das Etikett Kunst Narrenfreiheit erzeugt, aber man eben doch der Narr bleibt. Das ist das Dilemma der Avantgarde: Wer zu früh kommt, wird nicht verstanden, wer zu spät kommt, hat die Konkurrenz und damit ein ökonomisches Problem.

Jan Claas van Treek: Der Electronic Open Space war vielleicht ein Phantasma der 1980er- und 1990er-, vielleicht noch der 2000er-Jahre. Aus heutiger Sicht wirken die utopischen Visionen in der Tat reichlich blauäugig. Barlow erklärte sich und das Internet 1996 ja für unabhängig von Konzernen und Regierungen, scheinbar ohne zu sehen, dass die Maschinen, auf denen sein Internet läuft, erst durch militärische Forschung und ökonomische Interessen – eben jenen sprichwörtlich gewordenen Military-Industrial-Complex – überhaupt erst möglich geworden war. Teil dieser Unabhängigkeitserklärung ist aber nicht nur die politische, sondern auch die ökonomische. Auch die erscheint natürlich ebenfalls wirklichkeitsfremd. Aber die Frage bleibt, was entstehen kann, wenn man nicht-ökonomisch handelt und wo liegen dann die Grenzen? Schließlich ist Mäzenatentum und öffentliche Kunstförderung eben kein Venture Capital. Welche Rolle spielten für Euch die Regeln der Kunst in Abgrenzung zu den Regeln des Marktes? Und wie sah es mit der Finanzierung und etwaigen Plänen aus, das Ganze doch zu etwas zu machen, was über den Kunstraum hinausgeht?

Benjamin Heidersberger: Aus meiner Sicht war Piazza virtuale – wie auch unsere anderen Experimente – erst mal ganz getrieben vom Machen und im Moment sein und ohne Nachdenken über ein Danach, auch ein kommerzielles Danach.

Dennoch hat Piazza virtuale etwa 2.5 Millionen Mark gekostet, davon etwa ein Drittel als Finanzmittel und der Rest als Sponsoring von Dienstleistungen und Produkten. Neben staatlichen Kulturmitteln waren Firmen wie EDS, Deutsche Telekom, ESA, Commodore, Apple, Philips, Roland, Steinberg und Miro beteiligt. Die Deutsche Telekom hatte ein Interesse an Anwendungen für ihre ISDN-Bildtelefone und außerdem wurde über eine Million an Telefongebühren eingenommen, die sie aber nicht mit uns teilen wollten. Steinberg hat Input für ihre Musiksoftware bekommen und die Sender selber Programm, aber niemand hat in Piazza virtuale ein Modell für einen zukünftigen elektronischen öffentlichen Raum, ein Start-Up oder einen Business-Case gesehen.

Telekom und/oder EDS hätten das zusammen mit 3sat machen können und die Medienwelt wäre heute eine andere. Zur Erinnerung: EDS war vom späteren Milliardär, US-Präsidentschaftskandidaten und republikanischen Texaner Ross Perot gegründet worden und zeitweise unter den Fortune 500 Companies. Karel Dudesek hat ab 1996 einen ›Venture-Capital‹-Ansatz in den USA versucht, in Deutschland wurde mit 9live 2001 ein kostenpflichtiges Call-In-Format entwickelt und interaktives Fernsehen genannt, aber das war es dann auch schon.

In Niedersachsen habe ich später mit Ponton-Lab die Idee eines 3D-Kommunkationsraumes im Fernsehen praktisch weiterentwickelt. Für uns ist ein eigenes Mediengesetz für einen Modellversuch im Kabel gemacht worden, es gab die staatliche Zusage einer fünf Millionen Förderung, wenn ich die anderen fünf gefunden hätte, aber das marktbeherrschende Medienunternehmen wollte nicht.

Und schließlich ist alles noch mal in Kulturserver als Community-Website kondensiert, 10 Jahre vor Facebook mit 20.000 Benutzern, ähnlicher Funktionalität und Videostreaming. Wieder waren Telekom und Land mit geringen Beträgen dabei, die dann von dem SPD-Politiker Thomas Oppermann in seiner Zeit als Minister für Wissenschaft und Kultur eingestellt wurden.

Wenn ich Schlussfolgerungen dieser Experimente ziehen möchte:

- Der Staat ist ein ungeeigneter Partner, Politiker sind unsichere Kandidaten

- Die Industrie muss mit einem klaren Plan und Ziel eingebunden werden

- Der Business-Case muss klar sein, es muss Geld verdient werden wollen

- Staatliches und privates Kultur-Mäzenatentum ist kein ›Venture Capital‹

- Man selbst muss klar über seine eigene Motivation sein und 5-15 Jahre zu 150% opfern wollen

- Idealismus ist eher störend

Sicher ist die ›Venture-Capital‹-Szene in Deutschland professioneller geworden, gerade aus den USA kommt heute Geld nach Deutschland. Dabei bleibt aber die Frage offen, ob die Gründer nach der ersten Phase dann doch in die USA gehen, wo ein ›Venture‹-freundlicheres Klima und ein folgender IPO den Kreis schließen, selbst zum ›Venture-Kapitalisten‹ zu werden. Spannenderweise ist Jaron Lanier, den ich 1990 in Redwood City traf, einen umgekehrten Weg gegangen. Mit seiner Firma VPL war er ursprünglich auf dem ›Venture-Capital‹-Weg zur Kommerzialisierung des Cyberspace. Dann hat er sich mehr in Richtung Kunst entwickelt und ist heute das »schlechte Gewissen« des Silicon Valley. In dieser Position rät er zur Abschaltung des eigenen Social-Media-Accounts ganz in der Tradition von Jerry Manders Four Arguments for the Elimination of Television.

Jan Claas van Treek: Lanier ist in der Tat eine interessante Figur und man könnte zynisch mutmaßen, dass sich seine Wandlung vom Saulus zum Paulus einfach aus seinem wirtschaftlichen Scheitern erklärt. Aber darüber hinaus scheint Lanier ja so eine Art Feigenblatt des politischen Diskurses geworden zu sein. Bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 2014 waren sich die Mahner und Warner einmütig einig, dass das mit dem Internet ja gründlich schiefgegangen ist und man glücklicherweise den Flötisten Lanier hat, der diese Meinung nochmal gründlich bestätigt.

Gleichzeitig ist Lanier ja spannenderweise eben kein Internetdemokrat mehr. Open Source etwa, etwas, das Internetlibertäre aber auch europäische Internetdemokraten ja gerne hochhalten, gilt ihm als »digitaler Maoismus« und Wikipedia als »mob rule«. Dem digitalen Open Space, den Ihr in den 1990er-Jahren im Kopf hattet, setzt Lanier jetzt den Individualkapitalismus amerikanischer Prägung, geschützt durch Patente, zementiert in den großen Tech-Giganten wie Apple, entgegen, die Lanier zufolge, weil sie eben nicht dem pseudodemokratischen mob rule unterliegen, die besseren Produkte liefern.

Ob die Friedenspreisverleiher diese Thesen von Lanier ernsthaft gelesen haben, weiß ich nicht, aber hier kollidieren ja bereits zwei kulturell unterschiedliche Ansätze in Sachen Tech – ein europäischer, der auf Datenschutz und Linux in jeder Stadtverwaltung setzt und ein US-amerikanischer, der tolle Produkte liefert, aber eben alles unter den Schirm von Marktgesetzen und Kapitalisierung setzt.

Gab es damals bei Euch auch bereits die Ahnung von solchen kollidierenden Vorstellungen?

Benjamin Heidersberger: Wenn wir mal die späten 1980er Jahre als formalisierte Gründung der Ponton/Van Gogh TV-Aktivitäten sehen, liegt das ja ungefähr zeitgleich mit dem GNU-Projekt von Richard Stallman. Linus Thorvalds kam dann mit Linux 1991/92. Mitarbeiter von Ponton waren dem CCC sehr nahe oder dort Mitglied, womit man der Hacking-Kultur einschließlich des damit verbundenen Stolzes und dem Wunsch nach kostenloser Verbreitung sehr verbunden war.

Andererseits war die PC- und Macintosh-Welt und deren Software sehr durch kommerzielle US-amerikanische Anbieter geprägt, Piazza virtuale beruht softwareseitig auf MacroMind Direktor plus geniale Zusätze von Christian Wolff, genannt »der Hacker«. Auch bei uns gab es Diskussionen darum, wem das Geschaffene denn nun gehört. Erschwerend kam hinzu, dass wir als Kollektiv gearbeitet haben, da waren Fragen von Copyright und Urheberschaft solange unwichtig oder sogar verpönt, wie man an einem gemeinsamen Ziel gearbeitet hat. Dass man als Firma möglichst patentfähige Substanz für den Exit schaffen muss, ist mir damals nicht in den Sinn gekommen, das habe ich erst später begriffen.

Jan Claas van Treek: Wahrscheinlich war damals die vorauseilende Schere im Kopf noch nicht so ausgeprägt wie jetzt in einer Zeit in der Tech-Konzerne Bataillone von Unternehmensanwälten beschäftigen, die permanent damit beschäftigt sind zu beobachten, wie der Markt die Produkte einsetzt um gegebenenfalls sofort mit massiven Klagewellen etwa zu etwaigen Patentrechtsverletzungen regulierend einzugreifen.

Was ich persönlich aus dieser Zeit in Erinnerung habe, ist eine Old Media vs. New Media-Dichotomie, die rückblickend seltsam wirkt. Auf der einen Seite eine utopische Freiheitsund Demokratieutopie, mit der die neuen Medien aufgeladen wurden, andererseits eine noch von den 68ern geerbte Medienskepsis den alten Medien und vor allem dem Fernsehen gegenüber, jenes Gebräu aus Adorno, Neil Postman oder dem von Dir genannten Jerry Mander. Dabei muss man wohl in Teilen pure Technikfeindschaft attestieren, Postman fand ja sogar den Luddismus ein unterstützenswertes Konzept. Solche Positionen errichten ja oft eine Opposition von gutem originärem Menschsein und Entmenschlichung durch Technik – Lanier schlägt ja teilweise in dieselbe Kerbe.

Demgegenüber eben diejenigen, die in der neuen Technik jeweils ein Werkzeug sehen, um doch wieder menschengerechtere Systeme zu ermöglichen, wie die schon genannten Brecht und Enzensberger. Die diskursiven Reaktionen auf Technik sind also bei vielen Technikumbrüchen die gleichen.

Und jetzt blicken wir zurück auf einen Umbruch, der historisch geworden ist. Was ist denn aus Deiner eigenen Einschätzung geworden, wenn Du damals eher zu den Utopisten gehört hast, die eine neue ›Piazza‹ erzeugen wollten?

Benjamin Heidersberger: Ich sehe da eine Veränderung auf mehreren Ebenen. Zum einen ist das Internet nicht mehr das, was es mal war. Fast kommt es mir so vor, als hätten nach den Pionieren die Neuen die ungeschriebenen Regeln bewusst ignoriert oder einfach nicht gekannt und damit etwas verraten, was wir gar nicht so gesehen haben.

Beispielsweise erinnere ich mich daran, dass ich mit der Registrierung deutscher Begriffe als Domains (später ›Domaingrabbing‹ genannt) ein Vermögen hätte machen können, aber sowas tat man damals eben nicht.

Dann denke ich, dass das Internet trotz militärischer Vergangenheit das Zeug zu einer positiven Utopie gehabt hätte, dass dann aber irgendwann 5-10 Jahre vor Edward Snowdens NSA-Coup das System aufgewacht ist und still und heimlich den Überwachungsapparat gebaut hat, den wir heute haben. Dann fand noch vom »Zählt nicht uns, zählt Eure Tage!«, der Kritik gegen die Volkszählung von 1987, ein Paradigmenwechsel hin zur Selbstentblößung und damit Selbstüberwachung durch die Sozialen Medien statt, an dessen Ende der Immigration Officer direkt auf mein Facebook-Profil sieht und seine Fragen stellt.

Zweitens habe ich mich natürlich auch verändert. Ich habe Firmen geleitet, in denen wir alle gar nicht nach Geld gefragt haben, sondern nur tolle idealistische Projekte machen wollten. Dann mussten Mieten bezahlt werden, Mitarbeiter haben Kinder bekommen, Finanzamt und Banken wollten bedient werden und schließlich hat auch die Politik, die uns als Zukunftslabor eingeladen hatte, nach Profitabilität gefragt. Solange man selbst die Zukunft ist, ist das alles egal, aber dann gibt es Konkurrenz. Und natürlich verändert sich auch die Lebensperspektive mit dem Lebensalter, man wird konservativer und hat gelernt, wie es läuft.

Ich komme erst mal aus dem Bereich von Naturwissenschaft und Technik, also einer eher materiellen und in der Konsequenz materialistischen Welt, wo 2 + 2 = 4 ist. Mein Leben hat dann die Entdeckung einer ungeahnten geistigen Welt sehr verändert, das Wissen, wer ich eigentlich bin und mit mir und der Welt eins zu sein.

Jan Claas van Treek: Man könnte aber natürlich auch Deine Erzählung umdrehen und behaupten, dass die Neuen mitnichten alte Werte verraten haben, sondern sie vielleicht einfach besser verstanden haben – vielleicht war das Netz in seinem Ansatz schon immer so.

In Sachen Digitaltechnik ist es natürlich unerlässlich auch den militärischen Hintergrund, die bekannte DARPA-Vorgeschichte zu erwähnen, aber da steckt ja noch viel mehr drin. Der hierarchische Aufbau, eine Master-/Slave-Logik, die sich eben nicht nur in der reinen Metaphorik widerspiegelt, sondern ganz buchstäblich im Aufbau, der Verdrahtung der Maschinen. Digitaltechnik ist eben Algorithmik und damit etwas, was es schon vor der Digitaltechnik gab und dann aber in der Technik ihre harte Institutionalisierung fand. Computer waren ja schließlich noch Menschen, bevor er diese Aufgabe einer Maschine andachte. Aber, während ein menschlicher Computer (im Übrigen historisch meistens Frauen, als sprichwörtliche Rechenknechte) durchaus mal über Sinn und Unsinn seiner Berechnungen nachdenken könnte, oder mal eine Kaffeepause braucht, ist der Computer als Maschine von solcherlei Störungen bereinigt. Dem Geschehen im Computer kann nicht widersprochen werden. Und dem ›Gouvermentalen‹, folgt das Ökonomische – beim Streit um Rechenzeiten auf Mainframes in den Unis der 1960er- und 1970er-Jahre, aber auch schon früher der Zuse KG oder dem Coup des Ex-Generals Reinicke, den ersten deutschen Transistorrechner von Karl Steinbuch Mitte der 1950er-Jahre zum Herzstück seiner Umstrukturierung des Quelle-Versandhaus zu machen.

Und das Internet hatte als NSFNET zwar 1989 noch eine strikt anti-kommerzielle Use Policy, aber schon ein Jahr später schreibt Kahin ja schon sein Memorandum zur Kommerzialisierung, in dem er betont, dass das Internet von 1990 bereits in weiten Teilen kommerzialisiert ist und eine offizielle Kommerzialisierung erlaubt werden soll/muss. Man könnte also Eure Periode der utopischen Visionen also auch als so etwas wie einen überraschenden Betriebsunfall nennen, bis die Neuen das Internet wieder auf das Gleis gesetzt haben, auf dem es schon immer war. Und Deine eigene Wandlung hinzu einer konservativeren, ökonomischeren Sicht könnte dem Ganzen recht geben. Frei nach dem Motto Ihr wart jung und damals brauchtet Ihr einfach das Geld nicht.

Benjamin Heidersberger: Die von Dir beschriebene Logik der Betriebssysteme ist ja zunehmend auch die Logik der Gesellschaft und die Grundlage traumhafter Renditen algorithmischer Systeme – und am Ende eines Neo-Feudalismus. Heute weiß ich: Kein Geld ist auch keine Lösung. Und bei vielen Projekten kann man sehen, dass es die gibt, die die Vision haben und etwas aufbauen, und die, die etwas in die Betriebsphase überführen. Das müssen nicht unbedingt dieselben sein. So wie es sein kann, dass verschiedene Kulturen mit dem Internet unterschiedlich umgehen.

Damit möchte ich eine Frage ansprechen, die den Kern des Internets betrifft, die Frage der Territorialität: ich sehe drei territorial aufgeteilte Internet (es gibt eigentlich keinen Plural) mit den jeweiligen sie reflektierenden Wertesystemen in einer sich ausdifferenzierenden Entwicklung: USA (dem American Dream, Individualismus, Profitorientierung), Europa (Datensouveränität, Kultur, demokratische Werte) und China (Erfolg, Sicherheit, Gesundheit, harmonische Gesellschaft) als Systemrivalen. Als »the end of history« zu Ende war und die Welt von einer USA- zentrierten (Hollywood, Wall Street, Silicon Valley und Defence Industry) zu einer multipolaren Welt wurde, wurde auch der globale Ansatz des Internets aufgehoben, das möglicherweise schon immer ein in Standards und Hardware gemeißeltes imperialistisches Projekt war, dass US-amerikanische Werte in alle Welt transportieren sollte. Aber staatliche Souveränität und Globalität treten in Konkurrenz und die Frage stellt sich für mich, ob wir nicht anderen Systemen zugestehen sollten, ihre Welt nach ihren Gesetzen zu regulieren und ob nicht Revolutionen von innen heraus passieren müssen.

Damit einher geht auch die Datensouveränität, die nach europäischen Standards nicht nur Gesetz wurde, sondern im nächsten Schritt auch wirklich verteidigt werden muss, zum jetzigen Zeitpunkt besonders gegen das kolonialistische Modell US-amerikanischer Multis, die mit »move fast and break things« einfach erst mal Fakten schaffen und an die East India Company erinnern. Aber auch Chinesen werden da zum globalen Akteur mit Applikationen wie WeChat und TikTok.

Eine interessante Entwicklung leistet der WWW-Erfinder Tim Berners-Lee mit seinem Projekt Solid (Akronym für Social Linked Data) zur Dezentralisierung des WWW, wobei die persönlichen Daten in Pods am Wunschort des Users gespeichert werden, die dann die volle Daten-souveränität auf der persönlichen Ebene garantieren.

Jan Claas van Treek: Diese drohende Aufspaltung des Internet hat ja inzwischen bereits einen griffigen Namen: Splinternet. Und wir sehen sie bereits an vielen Ecken und Enden, von der Great Firewall in China bis hin zu temporären Komplettabschaltungen, wie im Iran oder jetzt unlängst in Myanmar. Die große weltumspannende Freiheit der Information, der globale Public Open Space scheint also gerade kassiert zu werden und das eben territorial, nationalstaatlich, von denen, die die Macht über die Kabel und Knotenpunkte haben, denn das Internet ist ja am Ende eben doch Hardware und in wessen Territorium der Knotenpunkt liegt, der kann darüber verfügen.

Ein anderes Wort für dieses Splinternet ist übrigens Cyberbalkanisierung – ein Begriff, der mir vor allem deshalb gefällt, weil er auf den realen Balkan verweist. Dort hatte man ja auch mal geglaubt, die ethnischen und religiösen Konflikte wären erledigt und perdu, aufgegangen in einem blockfreien Sozialismus des dritten Weges, der ja auch auf westliche linke und selektiv blinde Beobachter immer jenen Charme ausübte, außerhalb des Totalitarismus, des Stalinismus und Sowjetkommunismus zu stehen. Leider war Tito aber bei genauerem Hinsehen ja auch nur ein Totalitarist. Aber es ist eben diese Idee eines utopischen Raumes, wie Jugoslawien, der starb, als die verdeckten ethno-religiösen und geographischen Konflikte wieder hochkochten, den ich jetzt im Internet erneut sehe. Der ehemals grandios-utopische Traum entpuppt sich als obsolet im realen Wettstreit der Systeme, der inzwi-schen eben auch national in Technologien und Netzen wie Weibo vs. Facebook vs. VK, oder entlang von politischen Meinungsgrenzen wie Gab/Parler vs. Twitter zementiert wird.

Trotzdem bleibt doch die Hardwarefrage: Abseits von territorialer Hardware wie Funkmasten, Glasfaserkabeln, Knotenpunkten, gibt es ja immer noch die Standardhardware. Egal in welcher Ecke des Cyberbalkans, ob China, Myanmar, oder den datenschutzbefreiten USA – alle operieren mit denselben Hard- und auch Soft- waremodellen. Ich frage mich also, ob es entweder das westlich-kapitalistische Modell, auf dem all das aufbaut, doch alle anderen Systeme subkutan kolonisiert hat, oder ob man davon ausgehen muss, dass das jetzt so etwas wie Grundrauschen und Allgemeingut ist, das man vernachlässigen kann.

Ich erinnere mich in dem Zusammenhang übrigens an eine Ausstellung postkolonialer digitaler Kunst vor kurzem hier in Berlin. Die für mich spannendste Frage jedoch blieb in der Ausstellung unberührt: Ob man inhaltlich vermeintlich postkoloniale digitale Kunst machen kann, wenn die Technologie, mit der diese Kunst erzeugt wird, das Produkt von 500 Jahren weißem Denken und Technologie ist, oder viel konkreter, kann man sich de-kolonisieren, wenn man längst von seinem Apple oder seiner Adobe Creative Suite subkutan kolonisiert wurde?

Benjamin Heidersberger: Ich halte das für eine schwer zu beantwortende Frage in einer Diskussion, die ihren bisherigen Höhepunkt mit Brittany Marshall auf Twitter hatte: »Die Idee von 2 + 2 = 4 hat kulturelle Gründe. Als Folge von westlichem Imperialismus/Kolonisierung halten wir sie für das einzig Richtige«.[2]

Auf der einen Seite hat es immer wieder Versuche gegeben, zum Beispiel Nicht-von-Neumann-Rechner zu entwickeln oder andere als Binärlogiken zu verwenden. Zu nennen ist die dreiwertige Logik von Jan Łukasiewicz (1878-1956), auf dessen Arbeiten auch die umgekehrte polnische Notation (RPN) beruht. Ich behaupte mal, dass das Kriterium der Austauschbarkeit der Netzwerkkomponenten und ihrer Algorithmen die Berechenbarkeit im Sinne Turings ist, die die Abbildung eines Systems in ein anderes erlaubt und damit Soft- und Hardwareunabhängigkeit ermöglicht. Andererseits gibt es eine Beziehung von Technik und Inhalt, von der zum Beispiel Schriftsteller in Bezug zur Schreibmaschine berichten.

Andererseits haben wir bei der Fortsetzung von Piazza virtuale in Tokyo 1993 einfach den deutschen Zeichensatz durch den japanischen ersetzt, damit war die Chat-Kommunikation von Empfängern untereinander und zum Sender genauso möglich wie vorher in Deutschland.

Aber ich will noch mal auf die Frage des Territoriums bei Piazza virtuale als Huckepack auf analoge Systeme wie TV und Telefon zurückkommen und dann die Frage für das Splinternet neu denken.

Bei der Territorialität muss man erst mal ganz klassisch das Sendegebiet sehen. Da war damals bei uns erst mal 3sat als Zusammenschluss von ZDF, ORF und SRG, die in diesen Ländern als Satellitenfernsehen ausgestrahlt wurden und mehr oder weniger Europa erreichten. Und dann war da der von der ESA gesponserte Satellit Olympus 1, der mit seinem Footprint von Portugal bis zum Ural und von Hammerfest bis zur Sahara von einer spezialisierten Szene mit schwenkbaren großen Satellitenschüsseln zu empfangen war. Dann gab es spezielle Leitungen nach Japan und Moskau und Bildtelefone in die USA. Mit der Sendezentrale in einer führenden Industrienation der Welt von der wichtigsten Kunstausstellung der Welt, der documenta.

Diese Empfangbarkeit von Funkwellen direkt vom Satelliten hatte auch besondere Auswirkungen. So konnten zwei verfeindete Staaten des zerfallenden Jugoslawien durch Piazza virtuale kommunizieren.

Dann möchte ich auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der jetzt noch ›retro‹ erscheint, aber schon bald wieder wichtig werden könnte. Die gute alte Kurzwelle mit je nach Standpunkt Informationsoder Propagandasendungen sowie Pressemeldungen über Funkfernschreiben (RTTY) wurde aus Kostengründen zugunsten des Internets abgeschaltet. Im Äther findet man heute hauptsächlich Chinesisch, Arabisch und Hindi. Nun ist das Internet aber eine hard- und softwarebasierte Technologie, die Kabel, Computer, Router und Switches benötigt und mit Strom versorgt werden will. Diese Verbindungen lassen sich einfach kontrollieren, filtern und gegebenenfalls abschalten (von Katastrophenfällen mit Stromausfall mal ganz zu schweigen).

Kurzwelle dagegen kann mit wenigen Watt Leistung und einem 20-$-Empfänger weltweit empfangen. Sollte es zu einer territorialen Aufspaltung des Internet kommen, könnte die Kurzwelle wieder zu einer wichtigen Informationsquelle werden; Smartphones werden mit der Meldung »No Service« (beim Stromausfall) oder »404« (Seite nicht gefunden) in der Ecke liegen.

Ein bisschen in die Zukunft gesehen: Das Projekt Starlink von Elon Musks Firma SpaceX soll in der Endausbaustufe mit 42.000 Satelliten Breitbandinternet überall auf der Welt ermöglichen und setzt dabei auf dezentrale handliche Endgeräteschüsseln von 59 cm Durchmesser. Eine direkte Satellitenverbindung zum Smartphone und später zum ›Brain Implantat‹ halte ich für machbar. Die Outer Space Treaty wiederum erklärt den Weltraum zum Gemeingut der Menschheit und steht im Übrigen bei direkt zu empfangenden Fernsehsatelliten zum Recht auf freien Informationsaustausch. Möglicherweise wäre Starlink als Träger einer virtuellen Welt von staatlicher Seite nicht zu regulieren, aber ich bin kein Jurist. Ein Ansatz für die nationale Regulation wäre die Lizensierung des Spektrums.

Aber auch Peer-to-Peer-Networks, wie sie bei Bitcoin zum Einsatz kommen, haben keine Zentrale, die man abschalten kann. Regulieren kann man dabei nur die Übergänge in die reale Welt. Auch sehr spannend sind Mesh-Networks. Dabei wird das Netz von der Verbindung von Knoten zu Knoten aufgespannt. Da hilft auch nicht das Abschalten des Mobilfunknetzes.

Jan Claas van Treek: Ja, Versuche den Computer anders zu denken und bauen gibt es – aber rein praktisch landeten z.B. die Analogrechner in einer historischen Sackgasse und sind jetzt lediglich obsolete Kuriosa in den Kellern von verschrobenen Enthusiasten. Und Łukasiewicz ist, wie auch Gotthard Günter mit seiner kybernetischen transklassischen Logik, eine esoterische theoretische Fußnote geblieben. Und obwohl sich die Teilbereiche des Cyberbalkans immer mehr trennen, bleibt die Grundlagentechnik immer noch die gleiche.

Diese Technikstandards waren es am Ende ja auch die bei euch die Transnationalität ermöglicht haben, so wie es jetzt immer noch möglich ist per VPN in China gesperrte Seiten wie Facebook zu besuchen. ›Geoblocking‹, also Versuche reale Territorien in virtuelle zu übertragen werden so teilweise von gemeinsamen Technikstandards real unterminiert, so wie die Satellitentechnik von Piazza virtuale es damals tat. Noch hat sich keine wirklich eigenständig chinesische oder europäische Hardware entwickelt, die die Standards der Territorien und Kulturen in mit anderen Systemen bewusst inkompatible Hardware gießt.

Die Kämpfe, die jetzt ausgefochten (müssen) sind jene, die aufkamen, weil jene digitale Schicht inzwischen wie die Karte von Jorge Luis Borges, von der Jean Baudrillard schreibt, inzwischen das gesamte reale Territorium zu bedecken scheinen. Unter der Karte (oder darüber im Falle von Kurzwelle oder Starlink) jedoch sind die Materialitäten der Netze, die die Karte erst erzeugen und eben diese ermöglichen dann doch neue Verschaltungen, wenn man nur weiß, wie man es technisch anstellt. Informationstechnisch heißt es für Dissidenten oder Utopisten dann doch wie bei euch damals »do or die« in Anlehnung an das Motto des MIT Media Lab, nur die Piazzas werden wohl immer klein bleiben. Aber vielleicht waren die Open Spaces realiter schon immer Orte mit Zugangsbeschränkungen, oder eben demnächst einem Starlink-Abo.

Benjamin Heidersberger: Ich finde das Verständnis des Cyperspace als ›Electronic Public Space‹, als Allmende, einen sehr wichtigen Gedanken. Hier sind einige neue Entwicklungen von privaten als auch öffentlich-rechtlichen Institutionen zu sehen. Wir benötigen einen elektronischen öffentlichen Raum, der die europäischen Werte der Gesellschaft, in der wir leben, widerspiegelt. Es kann nicht sein, dass ein gewinnmaximierender Algorithmus bestimmt, was wir sehen oder was von uns zu sehen ist.

Die reale Welt spiegelt sich in der virtuellen und der Umzug des Menschen dorthin ist für mich die Grundlage zum Verständnis verschiedener Phänomene: Internet, Digitalisierung, Smartphone, Spiele- und Unterhaltungswelten, ›Social Media‹, ›Goggles‹, ›Teleconferencing‹, ›Brain Implantate‹, ›Cyberwar‹, ›Cryptocurrency‹, ›Block-Chain-Art‹ – dies alles beschleunigt durch Pandemie und ›Social Distancing‹. Der Mensch verbringt einen Großteil seiner Freizeit vor dem Bildschirm, dem Fenster in die virtuelle Welt, und ist damit im Cyberspace. Und zwischen Bewusstsein und Cyberspace liegt ein algorithmisch gesteuerter medialer Schleier, der bestimmt, was wir sehen und was von uns zu sehen ist und dessen Kontrolle die Kontrolle des Menschen bedeutet.

Um die Kontrolle dieses medialen Schleiers ringen Staat und Industrie, die Industrie, die ihn als globales, grenzüberschreitendes und gewinnbringendes Geschäft gebaut hat und der Staat, dessen wichtige Aufgabe die Verteidigung seines Territoriums und seiner Grenzen ist.

Es stellt sich die Frage, ob das Internet neben allen unbestreitbaren positiven Aspekten mehr als Koma erzeugt, ob die Smartphone-Nutzung eine gigantische Umleitung von Aufmerksamkeit in eine algorithmisch gesteuerte virtuelle Welt ist und die Gemeinschaft der Menschen massiv umgestaltet oder vielleicht am Ende auch vernichtet. Wenn alle Smartphone-Nutzung mit 10 $ die Stunde vergütet würde, käme jährlich eine Summe zusammen, die doppelt so groß wie das das Bruttosozialprodukt der USA ist.

Die Durchdringung und Verschmelzung von realem und virtuellem Raum ist im vollen Gange.

Jan Claas van Treek: Karte(n) und Gebiet(e) sind längst eins.

Ursprünglich erschienen in:

Jens Schröter / Tilman Baumgärtel / Christoph Ernst / Anja Stöffer (Hrsg.): Navigationen - Zeitschrift für Medien und Kulturwissenschaften, Jg. 21 (2021), Heft 2 - ZUKÜNFTIGE MEDIENÄSTHETIK, Siegen: universi 2021, 200 S., ISSN 1619-1641, Preis: 13,- Euro

https://www.universi.uni-siegen.de/katalog/zeitschriften/navigationen/

Literaturverzeichnis

Heidersberger, Benjamin: »Die virtuelle Piazza«. In: Erhardt, Johannes (Hrsg.): Netzwerk-Dimensionen. Kulturelle Konfigurationen und Management-per- spektiven, Bergheim 1992. S. 124-141.

Heil, Christiane: »Wieviel ›weiße Vorherrschaft‹ steckt in der Mathematik?«, https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/usa-benachteiligung-in- mathematik-wegen-herkunft-17222203.html, 18.07.2021.

Kagermann, Henning/Ulrich Wilhelm, Ulrich (Hrsg.): European Public Sphere. To- wards Digital Sovereignty for Europe. https://en.acatech.de/wp-content/up- loads/sites/6/2020/07/aca_IMP_EPS_en_WEB_FINAL.pdf, 25.02.2021.

Kahin, Brian: »Commercialization of the Internet. Summary Report«, https://www.ietf.org/rfc/rfc1192.txt, 25.02.2012

Laberenz, Lennart: »Was Hippies und Cyberkultur verbindet: ›Wir wollten den Geist erweitern‹«, https://taz.de/Was-Hippies-und-Cyberkultur-verbin- det/!5411532/, 18.07.2021.

Lanier, Jaron: You are not a Gadget: A Manifesto. London 2011.

Lanier, Jaron: »How social media ruins your life«, https://www.youtube.com/watch?v=kc_Jq42Og7Q, 25.02,2021.

Lohr, Steve: »He Created the Web. Now He’s Out to Remake the Digital

Ausstellung / Publikation / Dokumentation Van Gogh TV

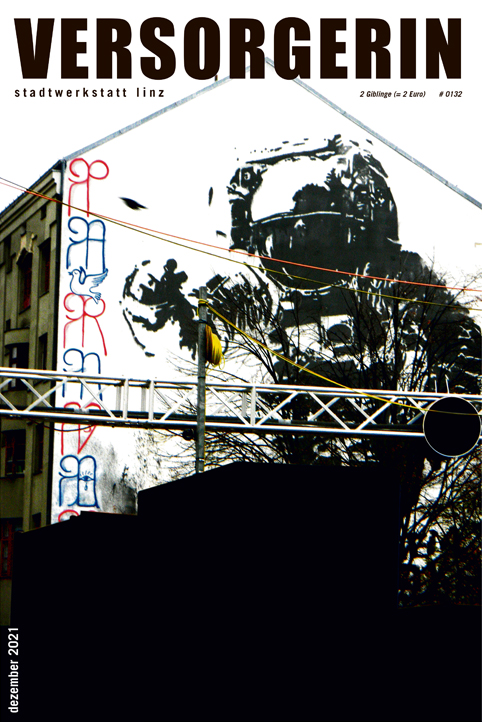

Van Gogh TV war ein Kollektiv von HackerInnen und KünstlerInnen, die mit »Piazza Virtuale« bei der documenta 1992 einen Vorläufer der Interaktion und Kollaboration schufen. Nach mehrjähriger Aufarbei-tung des Archivmaterials war Van Gogh TV im Nov/Dez dieses Jahres eine Schau im Künstlerhaus Bethanien in Berlin gewidmet. Das nebenstehende Interview stammt aus dem im Transcript-Verlag erschienenem Band Van Gogh TV‘s »Piazza Virtuale«. The Invention of Social Media at documenta IX in 1992. Weiters ist eine sehenswerte Videodokumentation erschienen.

»Jetzt lasst doch mal das blöde Hallo sein«

Ab 13. Juni 1992 sendete die Medienkunstgruppe »Van Gogh TV« 100 Tage bei der documenta IX ein eigenes Fernsehprogramm.

Bei »Piazza Virtuale« konnte das Publikum per Telefon, Fax, Computer und Bildtelefon das Programm mitgestalten – es gab keine Moderato-rinnen und Moderatoren, keine Ankündigungen und keine Erklärungen. Was es aber gab, war eine Kopplung des Mediums Fernsehen mit dem Kommunikationsmittel Tastentelefon. Bis zu vier Anruferinnen und Anrufer fanden sich plötzlich in einem schwarzen Loch, das keine Anleitung bot, wie man sich darin zu verhalten hat. Manche schrieben sich in Textchats oder schicken Botschaften via Fax, andere versuchten Sprachkonversation mit anderen Gestrandeten. Wieder andere brachten gerade mal ein »Hallo« hervor, bevor sie auflegten, andere machten Furzgeräusche, bis sie aus der Leitung geworfen wurden.

Neben diesen phone-in Programm namens Coffeehouse gab es auch interaktive Teile, bei denen mittels Telefontastatur Musik gemacht oder Bilder gemalt werden konnten.

Geblieben sind von dieser physisch und psychisch erschöpfenden Aktion über 800 Stunden gesendetes Material, 36 Aktenordner mit über 7000 Seiten, 200 Presseartikel und die Erinnerungen von über 100 Mitarbeitern, Tausenden von Anrufern und Hunderttausenden Zuschauern an ein soziales Medium vor dem Internet und vor Facebook, Twitter, TikTok und Co.

Infos zur Ausstellung: https://www.bethanien.de/exhibitions/van-gogh-tv/

Zur Piazza Virtuale ist im November 2021 im Transcript-Verlag der Band Van Gogh TV‘s »Piazza Virtuale«. The Invention of Social Media at documenta IX in 1992 (Print & Open Access) von Tilman Baumgärtel erschienen. Weiters eine Videodokumentation (Link in der Onlinefassung dieses Textes auf versorgerin.stwst.at). Die virtuelle Version der Sendung findet sich auf https://piazza-virtuale.common.garden/ und die Website des Forschungsprojekts auf https://vangoghtv.hs-mainz.de/

Bei dieser Gelegenheit ein Hinweis auf STWST TV, das in einer parallelen Entwicklung von 1987-1994 »Fernsehen in Künstlerhand« brachte und sendete. Dazu mehr in einer der nächsten Versorgerinnen, einstweilen STWST TV im Archiv nachsehen: https://newcontext.stwst.at/history/stwst_tv