Er habe immer eine Abneigung gehabt gegen »die pure Zerlegung, gegen Hebel und Schrauben als Werkzeuge des Experiments, gegen die Leichenbank, welche diese Werkzeuge von der Natur übrigzulassen schienen«, attestierte Ernst Bloch in seiner im amerikanischen Exil entstandenen Hegel-Studie »Subjekt-Objekt« dem Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe. Was eine Ideologiekritik, die aus der »Dialektik der Aufklärung« ihre Widersprüche und damit die Aufklärung selbst auszutreiben trachtet, heute auf dieses Diktum antworten würde, ist vorhersehbar. Bloch, halb Lebensphilosoph und halb Stalinist, sei ohnehin immer schon eine problematische Figur gewesen; in der Denunziation von Analyse, Werkzeug und Experiment artikuliere sich ein Ressentiment gegen instrumentelle Vernunft; und überhaupt sei der Dichter und Politiker Goethe dem dilettierenden Naturwissenschaftler überlegen gewesen. Als einer der Ersten und bislang Letzen unter den authentischen Fortführern der Kritischen Theorie hat Alfred Schmidt in seinem 1984 erschienenen Buch »Goethes herrlich leuchtende Natur« einer solchen Halbierung der »Dialektik der Aufklärung« im Namen eines vulgärpositivistischen Vernunftbegriffs dezidiert widersprochen. Der Versuch einer Anknüpfung an Goethes naturwissenschaftliche Schriften und einer Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Kritischer Theorie und Naturwissenschaften schien in Schmidts Arbeit damals ein Novum zu sein. Aber er führte nur auf anderem Gebiet fort, was er zuvor, in seinen Studien zum Konnex von Strukturalismus und Existenzialismus, begonnen hatte: die möglichst genaue Bestimmung dessen, was bei Adorno und Horkheimer »Vorrang des Objekts« genannt wird.

Vor allem in »Geschichte und Struktur« (1971) und in der 1975 gemeinsam mit dem katholischen Theologen Werner Post veröffentlichten Studie »Was ist Materialismus?« hatte Schmidt sich der Frage, was der Gegenstand der Geschichtsschreibung sei, aus einem Blickwinkel genähert, der spätere philosophische und geschichtswissenschaftliche Diskussionen – wie die Kontroversen über die Relation zwischen Realismus und Nominalismus sowie »Strukturgeschichte« und »Ereignisgeschichte« – vorweggenommen hat. Der Schmidts Untersuchungen verbindende Impuls bestand darin, die als geistesgeschichtliche Rivalen erscheinenden Strömungen des Existenzialismus und Strukturalismus zu kritisieren, indem der einen jeweils gegen die andere, aber nicht an sich selbst Recht gegeben wird. Der Strukturalismus stand für Schmidt für eine »nominalistische« Geschichtsauffassung, die dazu neigte, den materiellen Geschichtsprozess gegenüber den »Strukturen«, in denen er zur Erscheinung kommt, zu disqualifizieren; der Existenzialismus umgekehrt für eine »realistische« Auffassung, die mit dem Primat der »Existenz« den Vorrang der Wirklichkeit gegenüber ihren wandelnden Erscheinungsweisen geltend machte. Nicht um beide Tendenzen miteinander ins Gespräch zu bringen, sondern um polemisch ihren Wahrheitsgehalt gegeneinander zu konturieren und dadurch auf die Unwahrheit zu verweisen, von der beide zeugen, setzte Schmidt sie zueinander in Beziehung.

Die Wahrheit, die der Existenzialismus gegen den Strukturalismus festhält, ist die unhintergehbare Objektivität des Subjekts, die nie in bloß subjektiven »Standpunkten«, »Perspektiven«, und wie der postmoderne Relativismus sonst noch die subjektiv vermittelte Wahrheitserkenntnis nennt, aufgeht. Die Wahrheit, die der Strukturalismus im Widerspruch zur Hypostasierung des Existenzbegriffs festhält, besteht in der Überformtheit aller subjektiven Regungen, Reflexionen und Erkenntnisse durch ein übergeordnetes Allgemeines, das sie ermöglicht und das sie, weil es ein schlechtes Allgemeines ist, mit den Malen der Unfreiheit zeichnet. Schmidt gibt nicht etwa beiden Positionen gleichermaßen Recht, sondern analysiert Strukturalismus wie Existenzialismus als komplementäre Erscheinungsformen eines undurchdrungenen Widerspruchs, den seiner Ansicht nach nur der historische Materialismus auf dem Reflexionsstand der Kritischen Theorie auf den Begriff zu bringen vermag. Damit benannte Schmidt einen Aspekt der »Dialektik der Aufklärung«, der seitdem kaum je wieder aufgegriffen worden ist, sondern entweder – wie von Jürgen Habermas und seinen Adepten – zugunsten der Rückkehr zu einem positivistischen Vernunftbegriff ad acta gelegt oder – wie in der heute schon wieder zehn Jahre zurückliegenden Diskussion im antideutschen Milieu über die Möglichkeit einer »Ergänzung« der Kritischen Theorie durch das Denken Sartres – de facto gegen Adorno und Horkheimer aufgelöst wurde.

Schmidt selbst hat das notwendig widersprüchliche Verhältnis zwischen Nominalismus und Rationalismus 1977 in seinen »Drei Studien über Materialismus«, die sich dem Glücksbegriff bei den französischen Materialisten des 18. Jahrhunderts, bei Arthur Schopen-hauer und Max Horkheimer widmen, mit Blick auf das Naturver-ständnis des materialistischen Denkens wieder aufgegriffen. Dieses Buch, das vor allem deshalb besonders lesenswert ist, weil es gegen marxistische Deutungen der Kritischen Theorie die untergründigen Verbindungen von Horkheimers Materialismus mit dem Denken von Schopenhauer und Nietzsche herausstellt, kritisiert am mechanistischen Begriff der Materie und der Natur im Marxismus die Reduktion von Materie aufs Material, von Natur auf ein Objekt menschlicher Zurichtung im Namen instrumenteller Zweckzusammenhänge. Dem stellt Schmidt im Anschluss an Schopenhauer, der auch den Gegen-ständen der Natur und der Triebnatur einen »Willen« zuschrieb, einen Naturbegriff entgegen, der das Widerständige, in menschlichen Zurichtungen nicht Aufgehende an der außer- und innermenschlichen Objektwelt bezeichnet: »Wille« ist bei Schopenhauer nicht der Titel für eine ominöse Allbeseeltheit der Welt, sondern für das Irreduzible, in Bearbeitung und Reflexion nicht Aufgehende, das sich den Menschen in der gegenständlichen Welt gegenüberstellt, zu der auch die Tatsachen des Leibes, der Sexualität und des Denkens gehören. Die strikte Weigerung, die Sphäre des Denkens und der Reflexion von ihren leiblichen (nicht nur ökonomischen) Bedingungen zu lösen, war für Schmidt die bedeutendste Ähnlichkeit zwischen so unterschiedlichen Materialisten wie Denis Diderot, Ludwig Feuerbach, Marx, Schopenhauer, Nietzsche und der Kritischen Theorie.

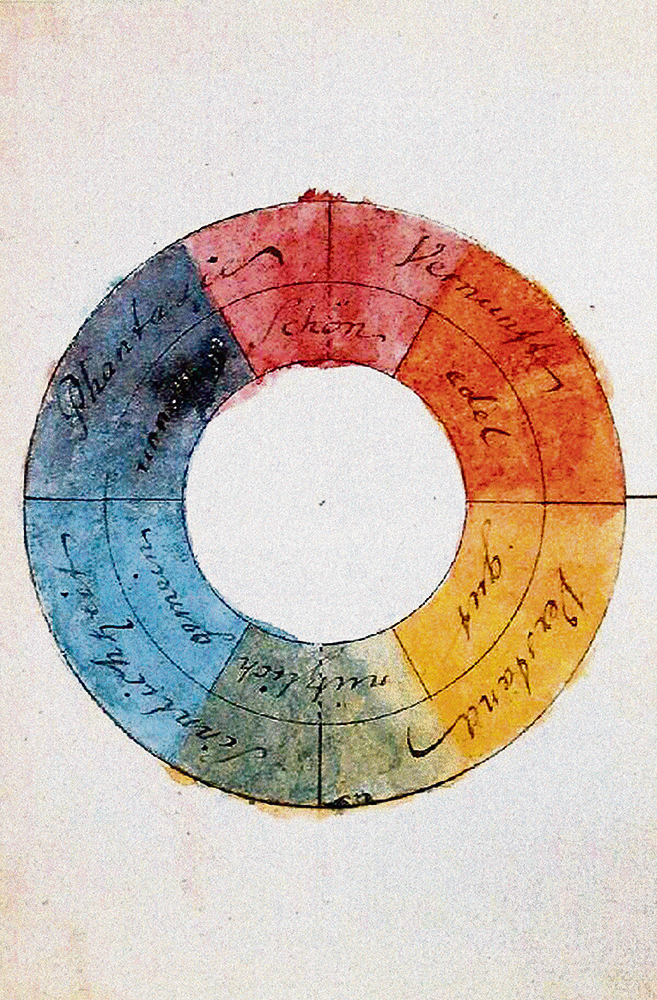

In diese Tradition gehört, wie Schmidt in »Goethes herrlich leuchtende Natur« aufgewiesen hat, auch Goethe, dessen Naturforschungen er als Versuch deutet, Elemente des spätaufklärerischen Naturbegriffs mit der frühromantischen Naturphilosophie, wie sie von Schelling und Hölderlin formuliert wurde, in Beziehung zu setzen. Dabei zeichnen sich Goethes naturkundliche Schriften, die präzise Beobachtung mit Spekulation verbinden, für Schmidt dadurch aus, dass sie das Eigenrecht der Gegenstände der Natur gegenüber dem Beobachter geltend machen, ohne aus der Natur ihrerseits, wie es später in den irrationalistischen Strömungen der Romantik geschah, ein Übersubjekt zu machen, dem die Menschen nur zu gehorchen hätten. Programmatisch zitiert er Goethes Zeilen: »Die Natur versteht gar keinen Spaß, sie ist immer wahr, immer ernst, immer strenge, sie hat immer recht, und die Fehler und Irrtümer sind immer die des Menschen.« Dies allerdings ist nur deshalb so, weil der Mensch selber denkend, urteilend und reflektierend zu sich als Fremdem ins Verhältnis tretende, den Naturzwang transzendierende Natur ist: das einzige Stück Natur gleichsam, das, weil es Fehler machen, auch die Wahrheit erkennen kann. Um der Natur, die sein Gegenstand ist, angemessen zu antworten, statt sie nur zu beherrschen, muss der Mensch daher, seiner selbst bewusst, ihr ähnlich sein: ernst, streng und wahrhaftig. Gerecht werden kann der Natur nur eine menschliche Betrachtung, die, so Goethe, nach der »Wahrheit der Objekte« in ihrer »natürlichen Reinheit« sucht, und der auf Seiten des Betrachters »eine gewisser ruhige Reinheit des Innern« entsprechen müsse, »das von gar nichts gestört und präokkupiert ist«. Hierin macht Schmidt eine Verhaltensmaxime nicht nur für den Naturforscher, sondern für jeden Menschen aus: sich nicht haltlos in den – das Subjekt umspannenden – Mittel-Zweck-Zusammenhängen aufreiben lassen; die Ruhe und zugleich Spontaneität aufbringen, deren es bedarf, um überhaupt etwas Substanzielles zu erkennen; in Freiheit die Fähigkeit bewahren, sich von der Welt, in welchen Formen auch immer sie einem begegnet, affizieren zu lassen und sie seinerseits zu affizieren.

Aus dieser Maxime erklärt sich ein Charakteristikum von Schmidts Schriften seit den späten achtziger Jahren: die intellektuelle Hinwendung zur Freimaurerei. Noch als Horkheimers Schüler war Schmidt von diesem, der wie sein Vater Freimaurer gewesen ist, in eine Frankfurter Freimaurerloge eingeführt worden. Auch sein Interesse an Schopenhauer und dessen Religionsphilosophie dürfte durch diese Initiation gestärkt worden sein; die 1986, zwei Jahre nach der Goethe-Studie, erschienene Schrift »Die Wahrheit im Gewande der Lüge« bezeugt das ebenso wie das zwei Jahre nach Schmidts Tod 2014 von Klaus-Jürgen Grün und Thomas Forwe aus dem Nachlass herausgegebene Buch »Entstehungsgeschichte der humanitären Freimaurerei«. An der Freimaurerei reizte Schmidt offenbar nicht nur der unbefangene und in gewisser Weise dilettantische, jedenfalls außerwissenschaftliche Zugang zu Gegenständen der Natur- und Geisteswissenschaften, sondern auch ein spezifisches Verständnis des geistigen Menschen, das er unter anderem im Privatgelehrten Schopenhauer verkörpert sah. Lebensgeschichtlich disponiert für solche Sympathien war Schmidt durch den für deutsche Akademiker seiner Genration eher ungewöhnlichen Hintergrund: Er kam aus einfachsten Verhältnissen (der Vater war Mechaniker) und empfand sich lange Zeit sowohl in seinem Familien- und Freundeskreis, der philosophischen Interessen gegenüber nicht aufgeschlossen war, wie in der Academia, wo Leute wie er als ungebildet angesehen wurden, als exterritorial. Die Freimaurerei war zwar durch ihre klandestinen Organisationsformen, die ihre Mitglieder gegen Konformismen immunisieren sollten, elitär, in ihrem Bildungsverständnis aber radikal egalitär. Sie verstand sich als Assoziation freier Privatleute, die innerhalb und zugleich außerhalb der Gesellschaft Zirkel begründeten, um ohne Vorbehalte und heute übliche verinnerlichte Redehemmungen über alles sprechen zu können, was ihnen wichtig und interessant war.

Insofern hat die Freimaurerei in ihren sympathischen wie obskuren Zügen am längsten an einem Begriff des Laientums festgehalten, der in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts gängig war und auch Goethe viel bedeutet hat. Der Laie in diesem Sinn ist weder der Fachmann, der sich nur in einer Sache und darum in Wahrheit nirgends auskennt, noch der Idiot, der mit den Angelegenheiten öffentlichen Lebens so wenig wie möglich behelligt werden will und jeden Irrtum damit entschuldigt, dass er es nicht so genau hat wissen können. Vielmehr ist der Laie ansprechbar für die Welt, die ihm begegnet, und daher auch vorbehaltlos bereit, alles anzusprechen, was ihm darin unterkommt. Darum hat er weit mehr Gemeinsamkeiten als mit dem Gelehrten mit dem Projektemacher (auch ein Wort des 18.Jahrhunderts), der zwar vieles anfängt, manches liegen lässt und nicht alles zu Ende bringt, sich aber allem, was er beginnt, mit Ernst und Freundlichkeit widmet. Viele meist zu Unrecht als »große Männer« der deutschen Geistesgeschichte bewunderte oder verabscheute Autoren, die ansonsten nicht viel verbindet (von Goethe über Thomas Mann bis Bertolt Brecht), stehen in dieser Laientradition, in der Schmidt auch die Auseinandersetzung der Kritischen Theorie mit den Natur- und Geisteswissenschaften sowie mit dem Begriff der Wissenschaft überhaupt angesiedelt sah. In einer Epoche, in der stupide Wissenschafts- und Faktengläubigkeit mit naivstem Aberglauben konvergiert, ist daran unbedingt zu erinnern.