Revolutionäres Begehren und Antisemitismus schließen einander nicht aus. Dazu reicht ein flüchtiger Blick auf etliche kommunistische Kleingruppen der Gegenwart. Sie schreiben sich den gewaltsamen Umsturz auf die zahlreichen Fahnen und nehmen bevorzugt die größte jüdische Gemeinschaft der Welt aufs Korn: Israel. Dieser Wiedergänger der revolutionären Linken hat eine Geschichte, die bis ins ausgehende 19. Jahrhundert zurückreicht. Die »Kritik des Antisemitismus in der Linken ist so alt wie das Problem selbst«, betont der Hamburger Historiker Olaf Kistenmacher in seinem neuen Buch Gegen den Geist des Sozialismus. Kistenmacher hat das Thema der 140-seitigen Schrift dem Namen nach scheinbar eng abgesteckt: Anarchistische und kommunistische Kritik der Judenfeindschaft in der KPD zur Zeit der Weimarer Republik. Doch um diese spezifische Kritik an der Kommunistischen Partei Deutschlands zwischen 1919 und 1933 zu würdigen, beleuchtet der Historiker drei miteinander verflochtene Schauplätze: Deutschland, die Sowjetunion und das Mandatsgebiet Palästina.

Der angeblich vom deutschen Sozialdemokraten August Bebel stammende Ausspruch, Antisemitismus sei der »Sozialismus der dummen Kerls«, deutet auf ein bis heute ungelöstes Problem der Linken: Indem sie kapitalistische Modernisierung zum Werk der Juden erklärten, konnten sich antisemitische Bewegungen »als Alternative zur jungen sozialistischen Arbeiterbewegung« (S. 7) inszenieren. War die KPD eher Lösung oder Teil des Antisemitismusproblems in Deutschland?

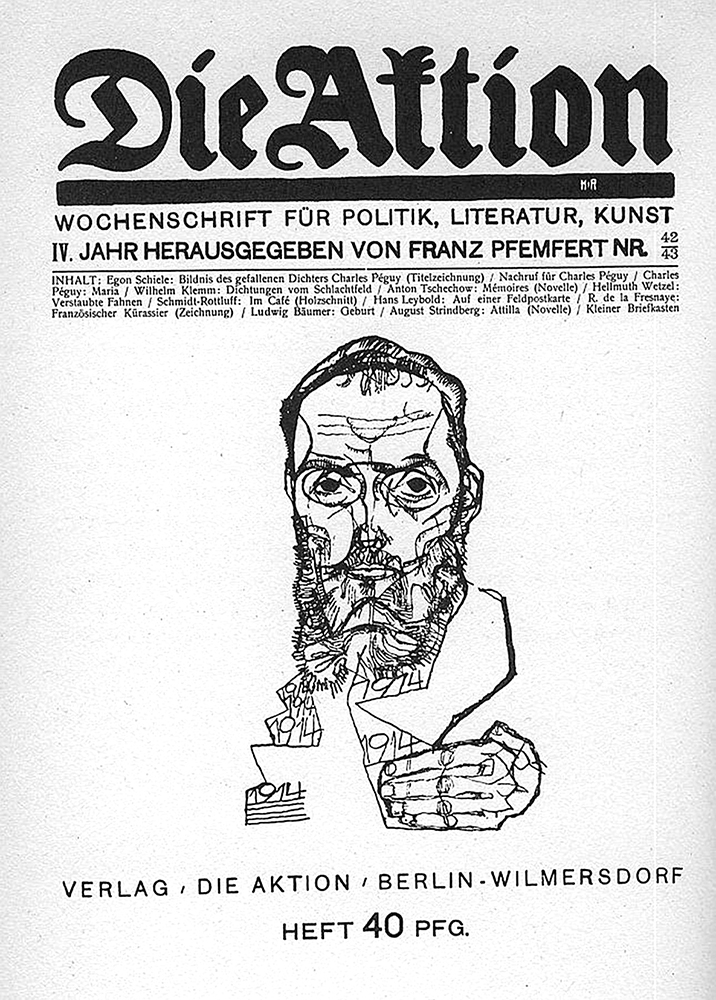

Das Krisenjahr 1923 dient dem Buch als Einstieg. Die KPD wirkte damals wie eine revolutionäre Organisation auf Abwegen. So veranlasste die vorübergehende französische Besetzung des Ruhrgebiets im Sommer 1923 eine nationalistische Parteitaktik, die auch den Schulterschluss mit völkischen Rechten nicht scheute. Für die »schwarzweiszrote Pest im ehemaligen Spartakusbund« hatte der Rätekommunist Franz Pfemfert nur Verachtung übrig. Pfemfert kritisierte die KPD-Vorsitzende Ruth Fischer dafür, sich beim rechtsnationalistischen Publikum anzubiedern und darüber kommunistische Werte über Bord zu werfen. Als Ohrenzeuge überlieferte er die berühmt-berüchtigte Aussage Fischers, die sie im Juli 1923 den anwesenden völkischen Rechten auf einer Versammlung entgegen warf: »Sie rufen gegen das Judenkapital, meine Herren? Wer gegen das Judenkapital aufruft, meine Herren, ist schon Klassenkämpfer, auch wenn er es nicht weiß. Sie sind gegen das Judenkapital und wollen die Börsenjobber niederkämpfen. Recht so. Tretet die Judenkapitalisten nieder, hängt sie an die Laterne, zertrampelt sie. Aber meine Herren, wie stehen Sie zu den Großkapitalisten, den Stinnes, Klöckner…?« Das war ein Schulfall für das opportunistische Instrumentalisieren von Judenfeindschaft in antikapitalistischer Absicht. Clara Zetkin erkannte 1924 sogar »faschistische Antisemiten« im linken Mehrheitsflügel der Partei, dem Fischer angehörte, und warnte vor dem kopflosen Nachgeben gegenüber »Massenstim-mungen« – vergeblich. Die »nationalbolschewistische« Indienstnahme judenfeindlicher Ressentiments zeigte sich, wie das Buch illustriert, als Echo der sowjetischen Mutterpartei.

Mittels der zeitgenössischen Kritik sowjetischer Verhältnisse skizziert Kistenmacher Probleme des jungen Sowjetstaats. Dieser konnte das Antisemitismusproblem auch deswegen nicht lösen, weil die theoretischen Annahmen über seine Funktion und Ursachen unzureichend waren. Statt einer Antisemitenfrage sahen die Bolschewisten eine Judenfrage. Diese Gemengelage erscheint beispielhaft im Buch Der Untergang des Judentums (1931), in dem der österreichische Kommunist Otto Heller das jüdische Leben im postrevolutionären Staat abhandelte. Heller meinte mit diesem in der Sowjetunion beobachteten – und aus seiner Sicht wünschenswerten – Untergang keinen Genozid, sondern das Absterben des durch Diskriminierung im Arbeitsprozess unproduktiven »Sozialtypus« des Juden. Durch rechtliche Gleichstellung, Anerkennung als nationale Minderheit, und Integration in kollektivierte Wirtschaft sollte die den Juden unterstellte »Geringschätzung körperlicher Arbeit« aufgehoben werden. Diese Politik war durchaus im Sinne vieler anti-traditioneller »nichtjüdischer Juden«, die in der KP engagiert waren. Andererseits kehrten viele jüdische Sympathisanten der Sowjetunion ernüchtert von ihren Reisen zurück: Die US-amerikanische Anarchistin Emma Goldman konstatierte 1922 den Zerfall der Russischen Revolution, und zeigte sich vom hartnäckigen Antisemitismus bei Anhängern und Gegnern des Sowjetregimes ernüchtert. Walter Benjamin bemerkte 1926 die »Entfernung der Opposition aus den leitenden Stellen. Damit identisch: Entfernung zahlreicher Juden zumal aus den mittleren Chargen.« (S. 58) Die Unterwerfung der Partei unter das Diktat Stalins bedeutete tatsächlich auch das Entfernen vieler namhafter oppositioneller Parteiführer jüdischer Herkunft, allen voran des Oberbefehlshabers der Roten Armee, Leo Trotzki. Der damit verbundene Antiintellektualismus erledigte die Reste von Pluralismus

im Parteiapparat.

Die von antisemitischen Untertönen begleitete Stalinisierung veränderte auch den Charakter der Kommunistischen Internationalen. Autoritäre Zentralisierung erwies sich als Menetekel für die Politik der KPD am Vorabend des Nationalsozialismus. Unter der Führung von Ernst Thälmann erstickte die innerparteiliche Demokratie ab Mitte der 20er-Jahre und es begann der Auszug namhafter jüdischer Parteimitglieder. Parallel dazu steigerte sich der zynische Gebrauch des Antisemitismus. So suggerierte die KP-Propaganda etliche Male, dass die NSDAP mit reichen Juden unter einer Decke steckte, und wollte die Nazis mit Parolen wie »Hakenkreuzparade vor Hakennasen« und »Judengeld stinkt nicht« in der deutschen Bevölkerung unmöglich machen. Doch der Antisemitismus gegen Rechts zündete nicht. Der »nationalbolschewistische« Kurs erlebte ab 1930 eine Renaissance. Der gegen Deutschland gewendete Antikolonialismus kam nicht gegen den völkischen Chauvinismus der extremen Rechten an und die Deutschen blieben beim Original.

Wie von einer stalinisierten Organisation zu erwarten, folgte die KPD auch der antizionistischen Doktrin aus Moskau. Kistenmacher differenziert in diesem Kontext Varianten des kommunistischen Antizionismus. Rosa Luxemburgs Ablehnung eines jüdischen Nationalstaats trug noch die Aussicht einer baldigen staaten- und klassenlosen Gesellschaft in sich und war aus dieser Perspektive folgerichtig. In der Sowjetunion veränderte sich allerdings die Natur des Antizionismus. Nach dem »Kongress der Völker des Ostens« in Baku 1920 ergänzte die Komintern die Losung: »Proletarier aller Länder, vereinigt euch!« um »unterdrückte Völker« – eine Aufwertung des Nationalismus, die quer zur konsequenten und transnationalen Solidarität nach Klassenstandpunkt lag. In dieser Gemengelage vermischte sich das weltrevolutionäre Menschheitsprojekt mit dem außenpolitischen Kalkül einer sozialistischen Entwicklungsdiktatur.

Die Unterdrückung der Juden fiel durch das Raster des nun propagierten antikolonialen Befreiungsnationalismus. Zum Ende der 1920er zeichnete sich eine neue Marginalisierung ab. Auf Stalins Geheiß sollte ein jüdisch-autonomes »Gegenpalästina« mit Agrarkulturen auf einem unwirtlichen Landstrich im Fernen Osten errichtet werden – in maximaler Entfernung zum geographischen und sozioökonomischen Schwerpunkt jüdischen Lebens. Die 1923 gegründete Kommunistische Partei Palästinas sollte, trotz mehrheitlich jüdischer Mitglieder, ein Bündnis mit dem von Judenfeindschaft durchzogenen und von Honoratioren dominierten arabischen Nationalismus suchen, um eine Front gegen die britische Mandatsmacht in Palästina zu bilden. Dass diese Strategie angesichts von Pogromen gegen – auch nichtzionistische – Juden fatal scheiterte, ignorierte die KPD in ihrer Berichterstattung geflissentlich. Eine anonyme Stimme aus der KPD-Opposition erinnerte daran, dass der »Boden Palästinas« denen gehören sollte, »die den Acker selbst gebaut« haben und die Waffen »in die Hand der Arbeiter und Kleinbauern« (S. 108) gehörten – eine auf jüdische und arabische Arbeiterschaft fokussierte Position, die recht einsam blieb. Die KPD bügelte differenzierende Stimmen ab und berichtete in ihrer Presse einseitig über zionistische Aggressionen in Palästina. Und sie streute die Gleichsetzung des Zionismus mit dem Nationalsozialismus, die sich bis heute unter antiimperialistischen und postkolonialen Linken großer Beliebtheit erfreut.

Kistenmacher will bei seiner historischen Rekonstruktion zum Glück nicht herausarbeiten, »welche Strömung die wenigsten Fehler gemacht hat« (S. 10). Er deutet lediglich darauf, dass es zum Dogmatismus und Schüren von Ressentiments in der KPD alternative Positionen gegeben hat – anarchistische, rätekommunistische, und trotzkistische. Doch genauso deutlich wird, dass diese Kritik am Antisemitismus vereinzeltes Beiwerk und Fragment des politischen Kampfes war. Keine Strömung, und sei sie noch so selbstkritisch und antiautoritär gewesen, hatte sich kontinuierlich und systematisch dem Problem des Antisemitismus in der Linken zugewandt. Vermutlich sah sich Kistenmacher deswegen veranlasst, Arbeiten aus der Kritischen Theorie und der Neuen Marx Lektüre heranziehen, die weit nach dem Untersuchungszeitraum entstanden sind. Um die theorieimmanenten Voraussetzungen für antisemitische Ressentiments in der revolutionären Linken herauszuarbeiten, ist das hilfreich. Beim Lesen erweisen sich die Ortswechsel zwischen Deutschland, der Sowjetunion und Palästina mittendrin gelegentlich als labyrinthisch. Es ist sehr knifflig, eine transnationale Ideen- und Bewegungsgeschichte zu diesem Thema quellennah, übersichtlich und knapp darzustellen. Deswegen hilft es beim Lesen, dass Kistenmacher diese Darstellung mit dem auf 1923 konzentrierten Übersichtskapitel und einem gut summierenden Abschlusskapitel gerahmt hat. Wie versprochen, liefert das Buch eine Einführung in den Problemkreis des linken Antisemitismus. Und er gibt denen, die sich mit seiner Virulenz nicht abfinden wollen, wertvolle Anstöße zu historisch informierter Auseinandersetzung.